«È importante e risaputo che le cose non sempre sono ciò che appaiono. Per esempio, sul pianeta Terra gli uomini hanno sempre ritenuto di essere più intelligenti dei delfini. Sostenevano infatti che mentre loro avevano inventato un sacco di cose, come la ruota, New York, le guerre eccetera, i delfini non avevano fatto altro che sguazzare nell’acqua divertendosi. Al contrario i delfini erano sempre stati convinti di essere molto più intelligenti degli uomini – esattamente per le stesse ragioni» (Adams, 2000[1]): così la Guida Galattica per autostoppisti, con l’amichevole slogan Don’t Panic in bella mostra sulla quarta di copertina, introduce uno dei tanti errori umani che porteranno, lungo le sue pagine, all’estinzione della nostra razza. Fuor di fiction, la questione merita più di un sorriso perché descrive con eleganza beffarda il tipico atteggiamento con cui l’Uomo – in particolare l’Uomo occidentale – considera il resto del vivente: il sussiego sdegnoso, tinto nel migliore dei casi di paternalismo, di chi sa di essere unico e incomparabile, frutto eccezionale di atti divini o processi statisticamente impossibili, e può quindi permettersi tutto ciò che gli passa per la testa senza considerazione alcuna dell’Altro.

Se il racconto dell’unicità inarrivabile è un ottimo strumento di compensazione per condizioni effettive molto meno smaglianti, rischia però alla lunga di diventare fonte di problemi seri. Non ci si occuperà, in questa sede, né delle prime, né della gran parte dei secondi, limitandoci a un equivoco che ha riflessi significativi sulla conoscenza e sull’allestimento del posto nel mondo che dovrebbe competerci nel prossimo futuro. L’umanità sta affrontando una transizione paradigmatica estremamente complessa, gravata da convinzioni su se stessa, sulle sue capacità e sul mondo in cui vive che rischiano di esserle più d’ostacolo che d’aiuto, come si cercherà di mostrare: esse sono raramente oggetto di considerazione specifica ed entrano in gioco in momenti diversi e in diversi climi emozionali, cosicché non è facile rendersi conto della loro incongruità e del fatto che danno, dell’essere umano, un ritratto che in un osservatore esterno – come ad esempio il Ford Prefect della Guida – potrebbe suscitare una qualche impressione di schizofrenia. Quelle che interessano in questo saggio hanno a che fare con la comprensione degli effetti che i progressi tecnologici potrebbero avere sull’essenza dell’umano e sulla sua prossima evoluzione, col giudizio che si tenta di darne e col racconto di come e in che lasso di tempo uomini e donne sono diventati ciò che oggi ritengono di essere.

Per quanto articolato in diverse posizioni spesso vicendevolmente ritenute inconciliabili, il dibattito in questione ruota sull’obsolescenza dell’umano in quanto principio non più in grado di comprendere e gestire i nuovi processi innescati da algoritmi e intelligenze artificiali – peraltro di sua creazione. Ne dovrebbe discendere una delega sempre più ampia di decisione e azione alle macchine, che non soffrono di queste limitazioni, o una contaminazione spinta con l’elemento tecnologico, di cui il cyborg è un primo esempio (D’Andrea, 2005). O l’estinzione a favore o per opera di altre forme di vita non meglio specificate. D’un tratto l’eccezionalismo da cui si sono prese le mosse si capovolge in un disprezzo appena dissimulato e il lettore inizia a dubitare delle capacità argomentative dello scrivente. Ancor più quando questi, non soddisfatto della confusione già generata, rincara la dose tirando in ballo una delle proposte più recenti degli alfieri di questa posizione, la teoria della simulazione.

In effetti, iniziare scherzando sulla sicumera dell’essere umano nei rapporti con le altre forme di vita per poi chiamare in causa i profeti del superamento dell’umano può lasciare spiazzati. Al di là del fatto che si tratta di una delle mie strategie di scrittura preferite, in questo specifico caso parte dell’intento del saggio sta proprio nel mostrare come non vi sia contraddizione tra le due affermazioni, che articolano la stessa visione di umanità che è poi all’origine di fraintendimenti e teorie di ben più ampio respiro. Per sbrogliare questa intricata matassa occorre iniziare da un eccentrico plutocrate.

La teoria della simulazione

Da qualche tempo Elon Musk, imprenditore geniale e milionario, non perde occasione di affermare che il mondo e i suoi occupanti, nonché l’universo che li contiene, altro non sono che un’elaborata simulazione realizzata da una civiltà molto più antica e avanzata. D’altronde la nostra stessa civiltà sembra aver intrapreso un simile cammino: «Siamo indubitabilmente sulla strada giusta per ottenere dei videogiochi che siano indistinguibili dalla realtà, e videogiochi di questo tipo potranno essere giocati su delle console o sui computer, da tutti. A partire da queste condizioni, sembra ovvio dire che le possibilità che la nostra realtà sia davvero reale sono bassissime» (Manzotti e Smart, 2016). Non si tratta di una replica aggiornata di The Matrix (1999), ma di qualcosa di più radicale: mentre infatti nel celebre film gli esseri umani sono reali e concreti, sebbene immersi in una finzione che li deve distrarre dal loro amaro destino, nell’ipotesi di Musk essi stessi sono software, un algoritmo intelligente realizzato da esseri dalle capacità inimmaginabili per fini imperscrutabili.

La questione, lungi dall’essere una boutade, si inserisce in un dibattito ampio e articolato che sta conoscendo un interessante revival dopo una fase di latenza durata quanto la Modernità. Uno dei principali esponenti della tesi favorevole al carattere fondamentalmente illusorio della realtà è Nick Bostrom, che col suo trilemma (2003) le ha fornito una veste comprensibile ed efficace che riecheggia timori e sospetti che la cultura occidentale nutre da migliaia di anni. Affrancato dall’impronta tecnologica, infatti, il discorso mostra affinità significative con uno dei più noti miti platonici, quello della caverna dove i prigionieri non possono scorgere che le ombre di ciò che accade all’esterno; riporta alla mente poetica le parole dell’Amleto di Shakespeare, l’“essere o non essere” cui sono così vicini anche dormire e sognare, in un caleidoscopio di verità e inganno; richiama l’ossessione cartesiana per un genio maligno instancabilmente impegnato a carpire e distorcere la fiducia ingenua degli uomini attraverso i loro sensi inaffidabili.

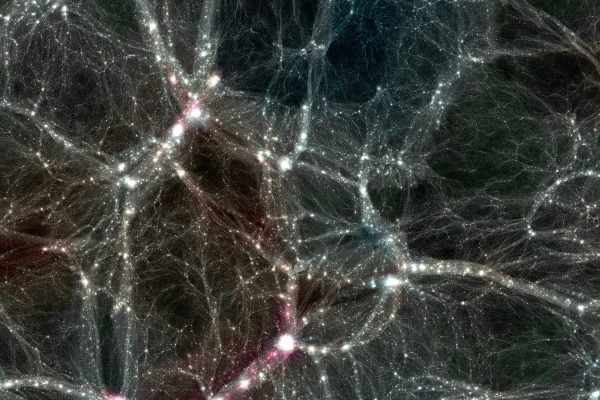

Finora, tuttavia, il dubbio sulla consistenza del reale non era giunto a investire l’essenza stessa del dubitante. Per limitarsi a una delle formulazioni ricordate, Cartesio non dubita della realtà meccanica della carne – della res extensa – ma di ciò che i suoi sensi possono rivelare sul mondo al principio spirituale della res cogitans: l’inganno è nella conoscenza non oggettiva, non nella sostanza del mondo. Le nuove versioni di questa prospettiva, invece, negano proprio la sostanza del tutto. Non si limitano a svalutare la materialità/corporeità – da sempre problematica per il pensiero occidentale – ma trasformano in procedimento calcolante anche la precedente scintilla divina, poi fattasi laica «profondissima posizione di individualità» nella formulazione simmeliana (Simmel, 1976). Questa particolare linea di pensiero mira a ridurre tutto ciò che è umano a numeri, bit, informazione: dopo aver trasformato buona parte della sostanza del quotidiano in stringhe di 0 e 1 – libri, canzoni, fotografie – i suoi sostenitori stanno alacremente lavorando per far fare la stessa fine all’universo relazionale e chiudere poi il cerchio con l’ultima metamorfosi: non intelletti autonomi che elaborano algoritmi, ma algoritmi creati da approssimazioni del divino.

Questo passaggio è tuttavia meno agevole di quanto possa sembrare: perché abbia un senso, occorre porre alcune condizioni, la principale delle quali è l’indipendenza della coscienza dal substrato al quale si presume connessa. Scrive Bostrom: «Un assunto diffuso in filosofia della mente è quello dell’indipendenza dal sostrato. L’idea è che stati mentali possono aversi a partire da un’ampia classe di sostrati fisici. Purché un sistema implementi il giusto tipo di strutture computazionali e processi, può essere associato ad esperienze coscienti. L’essere implementata su reti neurali basate sul carbonio in un cranio non è una proprietà essenziale della coscienza: processori al silicio in un computer potrebbero esserne in grado anch’essi, in linea di principio. In letteratura esistono argomenti a favore di questa tesi, e sebbene non sia non del tutto incontrovertibile, in questa sede la prenderemo come un dato» (2003).

Il Nostro pecca di eccessivo ottimismo nel definire «non del tutto incontrovertibile» l’assunto in questione. Prima di entrare nello specifico, è opportuno notare una circostanza significativa: ciò che consente a una larga componente della filosofia della mente di darlo per assodato è l’antica e filosoficamente superata dicotomia cartesiana res extensa/res cogitans, che potrà anche esser stata smentita e criticata, ma continua a esercitare sul pensiero – specialistico e profano – un fascino che dev’essere spiegato alla luce di altre dinamiche. Nonostante le difficoltà, subito emerse, di connessione tra le res e l’evidente inconsistenza delle soluzioni – la ghiandola pineale, il diretto intervento divino – la separazione tra anima e corpo era ed è rimasta una convinzione tanto consolidata da riemergere appena possibile sotto una nuova veste. Oggi la correlazione tra coscienza e substrato è modellata sulla coppia software/hardware: il secondo fa più o meno bene ciò che il primo comanda, ma non è essenziale al suo funzionamento. Un altro apparecchio con caratteristiche diverse o anche qualcosa di radicalmente diverso potrebbero, con le dovute accortezze, consentirgli di girare senza problemi. La somiglianza, al limite della coincidenza, tra network neurali e processori, superato lo scoglio del silicio in luogo del carbonio in nome dell’indipendenza dal substrato, va da sé: si tratta solamente di raggiungere il livello tecnologico adeguato perché l’intero complesso della coscienza sia elaborabile e trasferibile da supporto a supporto.

Quella che nasce come strategia di immortalità, conseguita tramite l’ingegno umano, diviene fonte di dubbio sulla realtà di quell’ingegno stesso. È un esempio eccellente di immaginario artificialista, in cui la macchina è il modello cui conformare l’umanità dei suoi creatori, in uno scambio vertiginoso di ruoli ben rappresentato dalla fiction fantascientifica degli ultimi trent’anni e del quale è figura calzante – in un altro contesto che se ne mostra così profondamente influenzato – la “stupefacente coincidenza” tra funzionamento del computer e preteso operare del cervello. È anche un eccellente esempio di distorsione ideologica dissimulata da un linguaggio scientifico: il «non del tutto incontrovertibile» di poco fa viene infatti energicamente smentito da numerosi autori, tra i quali Antonio Damasio che alla questione ha dedicato grande attenzione nel suo ultimo libro Lo strano ordine delle cose. In questa sede è utile riportare le sue critiche verso la teoria su cui fa perno Bostrom per il suo argomento:

Secondo l’uso attuale, applicare lo stesso algoritmo a substrati differenti e in nuovi contesti produrrebbe presumibilmente risultati simili. Eppure non vi è ragione per cui dovrebbe essere così. Il substrato conta, eccome. Quello della nostra vita è una organizzazione chimica unica nel suo genere […]. Per quanto ne sappiamo, questo substrato è essenziale per spiegare chi siamo [anche perché] la fenomenologia del sentimento rivela che i sentimenti umani derivano da una creazione d’immagini, multidimensionale e interattiva, dei nostri processi vitali e delle loro componenti chimiche e viscerali. I sentimenti riflettono la qualità di questi processi e la loro futura vitalità. È possibile immaginare sentimenti che scaturiscono da un substrato differente? Forse, ma non c’è ragione perché tali ipotetici sentimenti debbano assomigliare a quelli umani. (Damasio, 2018)

Volendo applicare queste considerazioni al caso da cui si è partiti, appare chiaro che l’umano che sarebbe sul punto di essere superato dalla singolarità tecnologica è quello cartesiano moderno, radicalmente scisso in due componenti, una delle quali diviene un ostacolo insopportabile all’apoteosi dell’altra, tanto da dover essere abbandonata in una riformulazione palingenetica. L’elemento che evolve e scompare all’orizzonte di questa visione è la res cogitans, che nel frattempo è diventata la ragione calcolante, strumentale e tecnologica e non ha alcuna intenzione di essere ancora confusa con un substrato tanto imperfetto quanto il corpo e l’insieme delle sue pulsioni, fantasie e limiti. Del rapporto a dir poco problematico della cultura occidentale con la corporeità si è già detto (D’Andrea, 2017; Corvino e D’Andrea, 2018a), come anche delle accidentate connessioni con la tecnologia e il nuovo mondo digitale (D’Andrea, 2005; 2019b). È ora più interessante occuparsi dei riflessi che questa costellazione di pregiudizi e convinzioni ha sulla conoscenza e sull’elaborazione di visioni del futuro, anche alla luce di nuove scoperte che ne mettono in crisi più di un fondamento, ma che, pur provenendo dallo stesso dispositivo di produzione del sapere cui fanno appello i sostenitori dell’obsolescenza dell’umano, vengono da essi tenute in poca o alcuna considerazione, come dimostra l’esempio Bostrom-Damasio.

I cugini di Neandertal

Le parole di Damasio mettono bene in luce che il “dato di fatto” dell’indipendenza della coscienza dal sostrato corporeo non è un’evidenza scientifica, quanto il frutto di primordiali pulsioni immaginali che hanno fatto raccontare la storia dell’umanità come il progressivo affrancamento dalla prigione della carne. Il principio spirituale, relegato in questa valle di lacrime, dedica le sue ragguardevoli energie alla liberazione e al ritorno nell’empireo, cose che sembra oggi sul punto di realizzare. Questo seme luminoso giustifica la separazione dal resto del vivente e fonda l’eccezionalismo da cui si sono prese le mosse, costituendo l’umano come miracolo irripetibile sulla Terra e probabilmente nell’intero universo: la pretesa di unicità vale quindi erga omnes, escluso tuttavia l’umano stesso, in seno al quale diviene la rivendicazione del primato della sola componente razionale-spirituale contro la res extensa, che presenta caratteristiche troppo simili a tutto ciò che è stato rigettato come non umano per poter essere sopportata un attimo più del necessario.

I due momenti all’apparenza contraddittori di esaltazione e di svilimento dell’umano si possono così interpretare come fasi successive del rifiuto della corporeità e dell’animalità che si suppone questa porti con sé: la ragione e la coscienza dividono l’uomo da ogni altra forma di vita, ma – immaginandosi indipendenti e autonome dal supporto di carne e sangue in cui sono imprigionate – dividono poi l’uomo stesso in due sfere irriducibili che non possono che separarsi, in omaggio alla scelta paradigmatica originaria a favore della disgiunzione descritta e criticata da Morin (2001). L’umano impuro, contaminato da immaginazione ed emozioni nonché mortale, ha ormai fatto il suo tempo e va superato verso un oltre dischiuso dai progressi tecnologici che la res cogitans ha reso possibili. Questa narrazione dall’aria piuttosto convincente necessita però anch’essa di presupposti impliciti. Richiede ad esempio che il principio spirituale sia sottratto alla logica evolutiva, sia cioè comparso nel mondo già identico a come lo si conosce e sperimenta oggi, come Atena dalla testa di Giove, cosa che la sua origine immaginale nell’anima cristiana rende agevole sostenere, anche se la scienza rivendica da tempo un’assoluta autonomia dal mondo religioso. Proprio la comparsa dello spirito segna l’inizio della Storia, che si configura così come il palcoscenico sul quale esso prepara e compie la sua redenzione.

Altra condizione necessaria perché il racconto resti coerente è la strumentalità del corpo, cioè il fatto che esso sia sempre stato nient’altro che supporto e zavorra all’altrimenti indipendente attività della mente. Solo così il brevissimo lasso di tempo in cui questa riesce a liberarsene – duemilacinquecento anni in termini evolutivi sono un istante – può avere una qualche verosimiglianza e gli ultimi tre decenni di accelerato progresso tecnologico possono considerarsi capaci di inaugurare un cambiamento epocale nell’essenza dell’uomo. È proprio qui, su questa rivisitazione e adattamento mitologici della teoria darwiniana per quanto riguarda l’umanità, che i nodi vengono al pettine: incontestate evidenze della paleoantropologia e della genetica delle popolazioni descrivono infatti una storia completamente diversa, che si sposa senza sbavature al lavoro di neuroscienziati, filosofi e scienziati sociali impegnati in una significativa rivisitazione del senso comune corrente. La scoperta della vertiginosa storia del genere umano – 200.000 anni dalla comparsa dell’Homo Sapiens moderno, tra gli 8.000 e i 12.000 dalla scoperta dell’agricoltura – è recentissima e ben lungi dall’essere metabolizzata: «Non si tratta di ipostatizzare un primitivismo salvifico, come in molti hanno fatto nei secoli, ma di considerare che la nostra esistenza di umani ha un orizzonte molto più ampio di quello che nominiamo come civiltà, che comprende per intero la nostra rimossa contiguità con l’animale» (Cavalli Sforza e Padoan, 2013).

Quel che si sapeva prima non autorizzava in effetti a revisioni di tale portata e quindi la genesi e il dispiegarsi della narrazione di cui ci si occupa sono comprensibili. Meno comprensibile è l’impermeabilità alle conseguenze delle nuove scoperte che si riscontra in molti di coloro che, a vario titolo, formulano ipotesi sull’Uomo e sul suo futuro, e che trova la sola spiegazione plausibile nella necessità di mantenere in essere una serie di primati dai quali traiamo consolazione e su cui fondiamo la conservazione dello statu quo (e dei privilegi e diseguaglianze che ne discendono). Una delle prime cose non più sostenibili, dove si adotti questa prospettiva di lunghissimo periodo, è la pretesa di asservimento del corpo al dominio della mente. Di fatto si è di fronte al capovolgimento di quella che oggi si considera la sequenza degli avvenimenti: non è qui il caso di riprendere quanto già scritto (D’Andrea, 2019a) sulla connessione tra nascita dell’umano e stazione eretta, che rinvia la prima comparsa dei nostri progenitori a più di 3 milioni di anni fa legando il nostro essere ciò che siamo alla circostanza corporea dell’alzarsi in piedi, né di riprendere gli argomenti di Damasio sullo strano ordine delle cose. Basti ricordare che, nella sua ricostruzione, le prime reti neurali – poi evolute in sistemi nervosi e infine in cervelli – nascono al servizio del corpo che le genera e, dotandolo di nuovi dati e strumenti, gli consentono di imparare a conoscere lo spazio in cui vive, valutandone rischi e opportunità e conferendogli un impressionante vantaggio evolutivo. Il sapere, in questa chiave, trova il suo fondamento in un corpo che nello spazio muove le sue prime mosse – che dopo lunghe epoche diverranno anche linguistiche – a partire da quelli che Sheets-Johnstone (2011) chiama «dati di fatto corporei»: lungi dall’essere un sostrato indifferente, il corpo è lo strumento di conoscenza e scoperta che ha guidato i passi dell’umanità per eoni ed è, ancora oggi, l’ancoraggio delle attività cognitive; tanto che La Cecla già anni fa (2007), con un’intuizione geniale, poneva la questione della qualità di un sapere dal quale la corporeità sia stata rimossa. Come vedremo a breve, la risposta a questa domanda suscita non pochi interrogativi sulla parzialità e fondatezza della conoscenza attuale.

La limpida certezza del primato cosmico dell’umanità – declinata in chiave occidentale, punto su cui tornerò a breve e che l’incidente dell’Uomo di Piltdown illustra impietosamente (cfr. Solnit, 2002) – ha fatto sì che l’Uomo sia stato assunto come pietra di paragone di ogni altra forma di vita che, posta su una bilancia siffatta, è stata trovata mancante, con le conseguenze che ben si conoscono. Sullo stesso principio, mai messo in discussione, si fonda la cartesiana riduzione del vivente ad apparenza meccanica, con conseguente diritto di suo uso e abuso in capo alla sola creatura dotata di intelletto. Perché l’intelligenza altrui sia pensabile solamente se approssima la nostra resta però questione aperta e accuratamente evitata dai più. Già Gardner (2013) ha mostrato quanto l’idea stessa di intelligenza necessiti di un’ampia revisione e vada liberata dall’ipoteca logico-matematica oggi inevadibile, ma qui la posta in gioco è ancora più alta: ne va della distinzione radicale tra uomo e animale, come afferma Cavalli Sforza, e dell’immagine di uomo che ci accompagna da secoli, disincarnato, razionale e sempre più incapace di darsi un senso e di darne al mondo che abita. Ne va dell’intera Weltanschauung cui si è abituati e quindi, forse, del rischio di smarrirsi definitivamente; ma anche della possibilità di reincantare il mondo e tornare ad abitarlo con gioia e meraviglia.

D’altronde, essendo il tempo galantuomo, scorciatoie e forzature che prima consentivano di cavarsela con formule come il famoso «non del tutto incontrovertibile» trovano ora critici attenti e non più disposti a un’acquiescenza intimorita. Afferma Padoan:

Si direbbe che la nostra specie sia affetta da vergogna delle origini, da un’ansia di cancellazione e di idealizzazione. Quasi una vergogna ontologica, un bisogno di mascheramento della nudità primordiale, che fa sì che guardiamo ai nostri predecessori Homo e alle grandi scimmie […] come chi voglia dissimulare un’imbarazzante prossimità e si inventi ascendenze nobiliari cui finisce per credere, mettendo pienamente in luce il proprio punto di vulnerabilità. (Cavalli Sforza e Padoan, 2013)

Il sussiego sprezzante rivela l’ormai noto problema con l’animalità e con tutto ciò che la ricorda immaginalmente: le diverse “razze” delle tassonomie occidentali e, a maggior ragione, antenati troppo scimmieschi e comunque sconfitti, per non dire delle varie classi di primati. Anche qui tuttavia la scienza, incurante a volte dei suoi “obblighi” ideologici, arriva a far saltare il tavolo: «Negli anni Sessanta gli studiosi di antropologia molecolare hanno svolto ricerche genetiche che hanno dimostrato come il Dna umano riveli parecchie affinità con quello dei gorilla e degli scimpanzé. Per l’esattezza, nello scimpanzé troviamo oltre il 98 per cento delle sequenze nucleotidiche presenti nell’uomo, il che ci ha convinti che la separazione tra le due specie è avvenuta tra 7 e 5 milioni di anni fa» (Cavalli Sforza e Padoan, 2013). Dopo scoperte di questo tenore, la questione della “purezza” della specie diventerebbe quasi comica, se non fosse purtroppo tragica e tuttora capace di suscitare odi inconsulti e reazioni che di “umano” hanno poco, perlomeno nella benevola accezione corrente.

È evidente che, come il corpo, anche l’idea di umanità è oggi un campo di battaglia, dove si scontrano visioni che spesso rifuggono da ogni confronto con il sapere che la scienza – di cui si fanno comunque scudo – mette a disposizione. Sono questi i materiali su cui dovrebbe vertere la dialettica razionale grazie alla quale si dovrebbe raggiungere una sintesi comune e condivisa: l’abbondanza di condizionali mostra purtroppo come anche quest’idea faccia parte del racconto cartesiano dell’uomo libero da passioni e capace di ragione astratta. Lo scambio non porta necessariamente a un accordo: come ricorda Richard Sennett, esiste lo scambio dialogico, «un tipo di comunicazione che non si risolve con il trovare un terreno comune. Anche se non riescono a raggiungere definizioni condivise, attraverso il processo di scambio le persone possono prendere coscienza delle proprie opinioni e ampliare la comprensione reciproca» (Sennett, 2014); oppure esiste il sempre più diffuso dialogo tra sordi, in cui ciò che conta è far trionfare il proprio punto di vista, a prescindere, e si fa uso di ogni trucco in proprio possesso per raggiungere questo scopo. In un panorama tanto accidentato e poco rispondente alla narrazione asettica e oggettiva che fa parte del mito moderno, è lecito fare dell’ironia sulle conseguenze della riconcettualizzazione dei Neandertal come parenti molto prossimi: «Mi piace l’idea di mettere Neandertal nel noi umano, e mi diverte lo scompiglio che crea nelle tassonomie. Senza contare che recenti studi sul Dna hanno mostrato che il bonobo potrebbe essere riclassificato, insieme allo scimpanzé, come membro del genere Homo […]. Alcuni scienziati, come Jared Diamond, hanno sostenuto che a questo punto è lo stesso termine Homo (sapiens) a dover essere ripensato, avendo mostrato la propria inadeguatezza e permeabilità» (Cavalli Sforza e Padoan, 2013).

Su un altro fronte, Sheets-Johnstone argomenta con sarcasmo a proposito di un dibattito sui Neandertal di qualche anno fa che vedeva due tesi a confronto: da una parte studiosi allineati col discorso dell’incommensurabilità tra noi e i lontani cugini, costruita sul discrimine cartesiano della consapevolezza della res cogitans, per cui ciò che Sapiens fa sapendo ciò che fa, Neandertal fa meccanicamente, tutt’al più imitando, ma senza capire veramente; dall’altra ricercatori che sostengono la necessità di tentare di comprendere Neandertal nei suoi propri termini e non con un’ottica orientata e pregiudiziale. A proposito dell’accusa di scimmiottare Sapiens (come si vede il pregiudizio si annida perfino nella lingua!), l’eclettica filosofa osserva: «Questo giudizio costituisce con ogni evidenza una forma di lettura della mente e soprattutto in assenza di un comportamento effettivamente osservato la lettura della mente non si accetta di norma tra gli strumenti empirici» (Sheets-Johnstone, 2011).

Per un approfondimento della questione si rinvia al suo bel volume; quel che qui rileva osservare è che la costruzione dell’abisso tra Sapiens e il resto del vivente è un compito di cui l’uomo si è fatto carico da tempo e che continua ad assolvere, incurante delle anomalie che si presentano sul suo cammino. In particolare l’Uomo occidentale, perché «il noi espansivo, vincente, si è declinato come appartenenza maschile, competenza razionale, possesso di anima e virtù; che è poi il simbolico che ha improntato la visione razzista della superiorità europea […]. L’uomo, maschio, bianco, europeo – centro della creazione, nominato da Dio a governare il vivente – nella sua storia e nella storia dei concetti con cui pensa il mondo, per definirsi ha dovuto distinguersi da ciò che non è: dall’animale, dalla donna, dal primitivo, dal barbaro» (Cavalli Sforza e Padoan, 2013). Ha dovuto e deve distinguersi, senza sosta e perfino se questa distinzione, come quella da cui proviene l’idea di “razza”, è priva di ogni fondamento, perché distinguere è un compito infinito che, come Jean Baudrillard aveva ben compreso (cfr. Corvino e D’Andrea, 2018b), non può che concludersi con l’esclusione definitiva, con la «desertificazione» dell’umano (Cavalli Sforza e Padoan, 2013): «Quel che noi umani rivendichiamo sono chiaramente i cervelli come summum bonum […]. Lo facciamo attraverso una comparazione mentale – e attraverso una percezione selettiva e un’amnesia che ci permette di identificarci con ciò che riteniamo mentalmente lodevole del passato» (Sheets-Johnstone, 2011).

Diverso sarebbe il discorso se ragionassimo in termini di corpi come entità animate, paradigmi viventi attorno ai quali l’intera realtà si organizza e diviene conoscibile: «Con una comprensione più profonda della forma animata, dei dati di fatto corporei e del simbolico, la questione fondamentale che riguarda Antichi e Moderni si sposta su un nuovo terreno e viene conseguentemente riformata» (Sheets-Johnstone, 2011). Occorrerebbe però prendere in considerazione la res extensa…

Si torna da questa passeggiata tra futuro e passato con un’ipotesi di orientamento temeraria quanto suggestiva: il lungo racconto dell’incessante progresso dell’Uomo bianco è arrivato al culmine e si rivela per quel che è, un mito moderno coerente col filo rosso immaginale che lo precede sin da Platone e ancor prima; un mito che tuttavia tenta di convincere del suo essere altro, cioè scienza oggettiva e inoppugnabile e sicuro fondamento per previsioni di lungo periodo che potrebbero trasformarsi in profezie che si autoavverano, con conseguenze drammaticamente concrete. Per immaginare un futuro diverso occorre invece spogliarsi della hybris occidentale e tornare a un passato che ci insegni da dove veniamo e come siamo arrivati qui: attraverso un cammino lungo e accidentato di cui non abbiamo memoria, ma che ci ha fornito strumenti adatti a sopravvivere e prosperare, un sapere incarnato grazie al quale abbiamo potuto immaginare il mondo e infine nominarlo e comprenderlo a livelli sempre più alti. Tanto alti da distorcere la prospettiva e far perdere di vista le fondamenta ancora essenziali dell’intera costruzione. Prima di ripetere le gesta di Icaro, sarebbe saggio recuperare e riattivare le potenti fonti di conoscenza con cui abbiamo creato il nostro mondo e trovare infine il nostro posto, in equilibrio, al suo interno.

Bibliografia

- Adams D., Guida galattica per gli autostoppisti, Mondadori, Milano, 2000.

- Bostrom N., Are You Living in a Simulation?, «Philosophical Quarterly», vol. 53, n. 211, 2003.

- Cavalli Sforza L.L., Padoan D., Razzismo e noismo. Le declinazioni del noi e l’esclusione dell’altro, Einaudi, Torino, 2013.

- Corvino I., D’Andrea F., Essere umani nel XXI secolo, «Im@go, Rivista online di studi sociali sull’immaginario», n. 12, 2018a.

- Corvino I., D’Andrea F., Riconoscersi. Cosa dicono le migrazioni delle comunità occidentali, «Mediascapes Journal», n 10, 2018b.

- Damasio A., Lo strano ordine delle cose. La vita, i sentimenti e la creazione della cultura, Adelphi, Milano, 2018.

- D’Andrea F., Antenati ingombranti. I limiti della rappresentazione dell’umano, in D. Pacelli (a cura di), Il limite come canone interpretativo. Riflessioni e ambiti di applicazione a confronto, FrancoAngeli, Milano, 2019a.

- D’Andrea F., Being Human. A few Remarks about Descartes’ Cogito ergo sum, «Studi di Sociologia», n. 2, 2017.

- D’Andrea F., Immaginare la macchina. La realtà simbolica del cyborg, in F. D’Andrea (a cura di), Il corpo a più dimensioni. Identità, consumo, comunicazione, FrancoAngeli, Milano, 2005.

- D’Andrea F., Uscire dai piccoli regni. Un altro pensiero della relazione, in V. Baldi, F. D’Andrea (a cura di), Codice e luoghi. Abitare le relazioni nel reale-digitale, Meltemi, Milano, 2019b.

- Gardner H., Formae mentis. Saggio sulla pluralità dell’intelligenza, Feltrinelli, Milano, 2013.

- La Cecla F., Perdersi. L’uomo senza ambiente, Laterza, Roma-Bari, 2007.

- Manzotti R., Smart A., Elon Musk ha torto: ecco perché non viviamo in una simulazione, «Vice», 21 giugno 2016: https://bit.ly/37l5uzO.

- Morin E., I sette saperi necessari all’educazione del futuro, Cortina, Milano, 2001.

- Sennett R., Insieme. Rituali, piaceri, politiche della collaborazione, Feltrinelli, Milano, 2014.

- Sheets-Johnstone M., The Primacy of Movement, John Benjamins, Amsterdam/Philadelphia, 2011.

- Simmel G., Il conflitto della cultura moderna, a cura di C. Mongardini, Bulzoni, Roma, 1976.

- Solnit R., Storia del camminare, Bruno Mondadori, Milano, 2002.

Note

[1] Traduzione integrata dall’originale con l’ultima frase, mancante nell’edizione italiana.

[…] Fabio D’Andrea lo dice bene, come essere umani siamo in mezzo al guado: corriamo il rischio di smarrirci definitivamente, ma abbiamo anche la possibilità di reincantare il mondo e tornare ad abitarlo con gioia e meraviglia. […]

[…] Per approfondimenti: https://www.futurimagazine.it/dossier/i-tempi-dellevoluzione-prospettive-sul-futuro/ […]