La Sharing Economy (da ora in poi SE) non è un fenomeno completamente nuovo, ma ciò che nel nostro contemporaneo ne potenzia gli effetti è l’infrastruttura digitale sulla quale è radicata. Il passaggio da un’economia manufacturing-based a una services-driven dove la produzione, manipolazione e condivisione delle informazioni rappresenta il meccanismo generativo del valore, ha abilitato un nuovo tipo di paradigma produttivo e di consumo:

L’attività di base dell’approccio peer-to-peer consiste nell’ottenere, dare, o condividere l’accesso a beni e servizi, in modo coordinato attraverso servizi online basati sulla comunità. La CC [economia collaborativa, NdA] era attesa per alleviare i problemi sociali come l’eccessivo consumo, l’inquinamento e la povertà, abbassando il costo del coordinamento economico all’interno delle comunità. (Hamari et al., 2015)

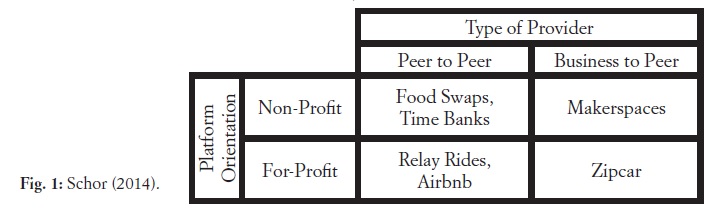

Inquadrare la SE in un’etichetta che sia comprensiva della pluriversalità del fenomeno è compito arduo. Più utile risulta utilizzare questo termine come un ombrello al di sotto del quale possiamo scorgere l’arcipelago delle sue diverse declinazioni che, di volta in volta, vengono utilizzate per accentuarne alcune caratteristiche. Non a caso on-demand economy, circular economy, collaborative economy, uberisation, gig economy, peer-to-peer (p2p) economy, reputation economy e trust economy rappresentano le altre vesti con le quali conosciamo questo fenomeno. Coerentemente con i fini analitici di questo testo e per chiarire entro quale discorso critico la riflessione confluisce, faremo riferimento al lavoro di categorizzazione proposto da Juliet Schor (2014). Le tipologie individuate si classificano in base alle logiche organizzative (peer-to-peer vs business-to-peer) (fig. 1) e all’orientamento delle piattaforme al mercato (for profit vs non-profit). Secondo l’autrice, infatti, le forme dello scambio sono definite dalle configurazioni che assumono le piattaforme. «Per una piattaforma, l’imperativo di generare un profitto influenza il modo in cui avviene la transazione stessa» (Schor, 2014).

L’utilizzo delle piattaforme proiettate in una logica di profitto economico influenza pesantemente le forme dello scambio. La necessità di estrarre valore plasma le dinamiche relazionali intorno a strutture rigide che non prevedono alcun tipo di agency da parte degli utenti, mentre le logiche non-monetarie prevedono per i soggetti coinvolti la possibilità di modificare parametri entro cui lo scambio o l’affitto temporaneo del bene si verifica. La possibilità di ‘manipolare’ non si limita solo alle forme dello scambio, ma anche ai luoghi in cui esso avviene. Nell’orientamento for-profit le piattaforme sono proprietà di corporation private mentre, al contrario, quelle utilizzate per scopi non-profit possono essere adattate in funzione della migliore capacità di utilizzo secondo le esigenze dei soggetti. In alcuni casi, infatti, accade che gli utenti che utilizzano la piattaforma siano gli stessi che ne garantiscano il funzionamento, e in tal caso si definiscono pubblici ricorsivi (Arvidsson e Delfanti, 2013). Inoltre, le piattaforme non-profit possono essere concettualizzate come fornitrici di servizi rivolti verso un beneficio pubblico, e nella pratica co-progettate e implementate dalla comunità come ‘beni pubblici’.

L’orientamento verso logiche estrattive o di produzione di valore redistribuito all’interno delle comunità, si combina con due diverse entità di ordine organizzativo: peer-to-peer (P2P) e business-to-peer (B2P). Nella prima dimensione lo scambio avviene tra pari, ovvero tra soggetti che sono inseriti in un’architettura di relazioni orizzontali, mentre nel secondo caso il collegamento avviene tra utenti e business entities. Nello schema analitico sopracitato troviamo nel primo quadrante in alto sulla sinistra tutte quelle esperienze che fanno capo ai movimenti dell’open-software e a quelle realtà con una forte impronta di utilità sociale come la banca del tempo e la food-bank. Mentre, incrociando non-profit e B2P, l’autrice posiziona l’ecosistema dei Makerspace (per un approfondimento sul fenomeno cfr. Troxler e Wolf, 2010). Nella prima dimensione for-profit, in basso sulla destra, l’autrice inserisce tutte quelle piattaforme che abilitano gli utenti allo scambio o affitto di oggetti e servizi. Questo quadrante colleziona le esperienze più conosciute della SE e quindi quelle che ne determinano l’immaginario diffuso.

Il ruolo delle piattaforme – si pensi ad Airbnb – è quello di mettere in contatto un soggetto che necessita di un servizio con un altro disposto ad assecondare tale richiesta, ricevendo come contropartita del denaro. La piattaforma genera il proprio valore non dall’affitto del bene, che non possiede, ma dalla capacità di poter far accedere al mercato questi due soggetti e di metterli in contatto in tempo reale. Da un lato, infatti, la piattaforma abbassando i costi di entrata al mercato e le barriere burocratiche permette a un numero sempre più elevato di persone di proporsi come soggetti economici, mentre dall’altra parte offre la possibilità ai consumatori di poter scegliere tra servizi che costantemente vengono performati sulla base delle loro richieste. Il guadagno delle piattaforme, quindi, non deriva dalla massimizzazione del profitto sulla singola transazione, bensì dal numero delle transazioni che avvengono sulla piattaforma. Al contrario, invece, nell’ultimo quadrante in basso a destra si inscrivono quelle pratiche di scambio che tendenzialmente assumono la forma convenzionale dell’affitto. In questo settore ci sono fornitori business oriented che avendo la proprietà dei mezzi operano come fornitori di servizi attraverso l’affitto temporaneo del bene. Il modello di business si struttura sulla massimizzazione della profittabilità economica della singola operazione. Questo contributo intende, infatti, proporre una riflessione critica proprio degli ultimi due approcci appena descritti, ovvero quelli for-profit P2P e B2P, attraverso l’analisi del caso studio di Airbnb.

Al fine di proporre una più ampia panoramica dell’immaginario della SE e comprendere come altri attori interessati al fenomeno ne descrivono le caratteristiche, prenderemo in considerazione altri due ambiti in cui si produce discorso su questo tema: uno che potremmo definire politico/istituzionale e l’altro pop/mainstream. Il primo è inquadrato all’interno delle direttive della Commissione Europea (2016), la quale ha emanato, lo scorso giugno, le linee guida per l’Agenda Europea dell’economia collaborativa[1] (CE). La definizione istituzionale utilizzata sembra ricalcare la visione d’insieme proposta da Schor e al contempo ne enfatizza la dimensione for-profit. Questa tendenza potrebbe essere spiegata dalla necessità degli enti nazionali e internazionali di regolamentare questo fenomeno, concentrandosi sulle aree che generano profitto e sulla distinzione dei soggetti che partecipano all’attività economica.

La seconda scena vede protagonisti i movimenti che promuovono e diffondono la cultura sharing a livello mainstream. Ad esempio nel quadro di analisi sviluppato dal movimento di Ouishare si definisce la CE come:

[…] iniziative basate su reti orizzontali e la partecipazione di una comunità. Questa [la CE, NdA] è costruita su “un potere e una fiducia distribuita all’interno delle comunità in contrasto con le istituzioni centralizzate” (R. Botsman), confondendo i confini tra produttore e consumatore. Queste comunità si incontrano e interagiscono sulle reti on-line e piattaforme peer-to-peer, così come in spazi condivisi, come fablab e spazi di coworking. (cfr. Ouishare)

Qui l’accento è posto sulla creazione di comunità che operano al di fuori di sistemi gerarchici attraverso reti fiduciarie e di potere distribuito. Questo sistema tende a eliminare la classica dicotomia produttori-consumatori abilitando un nuovo modello sociale ed economico. All’interno della tassonomia proposta, siamo in un orientamento non-profit della SE dove la condivisione della conoscenza e delle competenze può generare valore per la comunità, sia online che offline.

In conclusione questa panoramica sulla molteplicità delle definizioni che attori diversi danno dello stesso fenomeno, intende sottolineare la necessità di utilizzare adeguate lenti analitiche per dipanare le complessità della sharing economy.

La nascita di un gigante: Airbnb

Uno dei settori prediletti dalle icone di questa nuova forma di economia avanzata è quello turistico: così come le automobili per Uber, le case private sono il core per l’azienda californiana Airbnb. Il sito nasce nel 2007 a San Francisco, da un’idea di tre giovani americani: Brian Chesky, Joe Gebbia e Nathan Blecharczyk, operanti nei settori dell’ingegneria informatica e del design grafico e industriale. L’espansione a scala globale e l’approdo della piattaforma in Europa è riconducibile all’acquisizione della concorrenza tedesca (Accoleo) e all’apertura del primo ufficio ad Amburgo. A causa della crescita del numero di utenti, gli uffici di Airbnb si sono moltiplicati rapidamente in città come Londra, Parigi, Milano, Barcellona, Copenaghen, Mosca e San Paolo. Tuttavia, Airbnb annuncia nel 2013 che il quartier generale europeo sarà localizzato a Dublino. Una scelta non del tutto casuale se si pensa al più che favorevole regime fiscale vigente in Irlanda. Dopo alcune operazioni strategiche di lancio della piattaforma in numerose città sparse in tutto il mondo e una mirata campagna di brand-advisor, Airbnb, a oggi, dispone di 2 milioni di annunci in 191 paesi e uffici in 19 nazioni, la maggior parte dei quali riguarda interi appartamenti. Su ogni transazione eseguita sulla piattaforma, l’azienda trattiene una percentuale che può variare in base all’annuncio.

La nuova funzione di Airbnb denominata “esperienze” promette di racchiudere il patrimonio locale, ossia il genius loci dei diversi luoghi, in un’unica piattaforma, una sorta di agenzia di viaggi globale per il turista “alternativo”. Tutti questi orpelli retorici si traducono in un orizzonte di business ben preciso che mostra una mano tesa a toccare l’industria delle prenotazioni, come voli, ristoranti, visite guidate, e così via. In questo modo Airbnb non fa altro che spingere la sua community a contribuire ulteriormente alla co-creazione del valore tramite recensioni, rating, valutazioni, georefenziazione delle risorse. Grazie all’ubiquità dei dati, questo sistema offre la possibilità di essere aggiornati in tempo reale sull’accesso e la posizione dei beni o dei servizi, non solo per la casa dove si alloggia, ma per l’esperienza del viaggio vissuta nel suo complesso. In termini generali, significa che la creazione del valore si concentra sempre più in contesti specifici: coordina le risorse estratte da una vasta rete di utenti produttori di conoscenza, la cui conoscenza viene applicata a esigenze personalizzate on-demand dei singoli viaggiatori. Se dapprima la catena del valore in epoca industriale era lineare, in cui cioè il modello di trasmissione forniva un prodotto per un mercato di massa, le offerte dalle aziende si sono ampliate e diversificate da prodotti stand-alone a prodotti personalizzati. Il carattere disruptive della sharing economy e le tecnologie avanzate hanno poi raggiunto la scala globale. L’utente riconosce il valore nella propria capacità di coordinare la sua attività e, in diversa misura, le attività degli altri utenti grazie ai feedback e commenti. Il potere della rete sta dunque nella capacità di creare valore e beneficiare, apparentemente, dell’empowerment conferito dalle piattaforme ai singoli utenti.

Per dirlo con Polanyi, le piattaforme hanno tre peculiari forme di coordinamento: le diverse strutture istituzionali quali mercato, stato, comunità, rispondono a diversi principi quali scambio, redistribuzione, reciprocità (Pais e Provasi, 2015). I meccanismi alla base del funzionamento prevedono, in primo luogo, un capitale fisico molto leggero: le piattaforme, in genere, non possiedono le risorse che coordinano (le case a disposizione sono proprietà degli utenti), la loro mera funzione è mettere in contatto i fornitori e gli utenti finali. Secondariamente, non ci sono investimenti in macchinari o in capitale umano (forza lavoro), solo software con una potenza di calcolo capace di elaborare un’enorme quantità di dati, frutto delle interazioni sociali in rete. Se, in passato, più si produceva più si alzavano i costi variabili – materie prime impiegate, manodopera e distribuzione – al contrario per le piattaforme come Airbnb il costo marginale di coordinare più utenti e le loro risorse risulta molto più basso. Tuttavia, sono necessari alti costi iniziali per costruire la piattaforma, renderla stabile e attrarre una massa critica di risorse e utenti.

Qui veniamo al punto: nella SE non è solo una questione di soldi! Le risorse più significative mobilitate sono forme di “capitale simbolico”, ossia reputazione, condizione sociale e, in diversa misura, l’apparato ideologico estratto dai suoi fruitori e plasmato dall’algoritmo della piattaforma.

Interpretare il fenomeno: prospettive di analisi teoriche

L’economia della reputazione

In campo sociologico si possono trovare attrezzi utili per analizzare il fenomeno Airbnb e in particolare la sua community. Il primo aspetto su cui vogliamo focalizzarci è quello delle relazioni e interazioni sociali che si creano; riprendendo Polanyi, la forma idealtipica di coordinamento, detta reciprocità, implica fiducia, solidarietà e mutualismo in un determinato gruppo di individui e assume una simmetria di azioni reciproche nella rete stessa. Ad esempio, le banche del tempo rappresentano il funzionamento di questo principio. Esiste, infatti, “Time Republik”, una piattaforma di sharing globale che si presenta come una tradizionale banca del tempo, con tutte le potenzialità che la tecnologia offre per operare a scala più ampia. Tuttavia, non sarebbe corretto parlare di reciprocità nel caso di Airbnb. In primo luogo, la forma di coordinamento principale è di tipo economico, poiché l’accesso al bene (la casa) avviene sotto previo scambio di denaro. Secondo, la reciprocità in senso stretto si applica solo per il sistema di recensioni (Airbnb consiglia sempre di lasciare una recensione al guest o all’host). In ultima istanza, non si tratta di fiducia ma di reputazione. In una prospettiva analitica, infatti, si tratta di due risorse ben distinte. Secondo James S. Coleman (1990), la fiducia può essere concettualizzata a partire dalla proprietà di un network di relazioni. Non si tratta, dunque, di una proprietà ascrivibile a un singolo, ma di una caratteristica propria a un sistema sociale di cui il singolo individuo fa parte. La reputazione, invece, è una proprietà di un singolo individuo, una sorta di personal-branding che può rappresentare la misura del valore individuale per come viene percepito all’interno della rete sociale. In sintesi, se il network fiduciario rappresenta l’infrastruttura che permette un affidabile scambio di informazioni e valore, la reputazione è il valore effettivamente scambiato nella rete. Tracciando un’ottima sintesi del panorama dell’economia reputazionale, Alessandro Gandini (2016) evidenzia come la produzione di reputazione avvenga a cavallo fra sfera online e reti sociali offline.

Come funziona allora per Airbnb? La piattaforma offre la sede per il network fiduciario e la fama globale della start-up giova significativamente nell’attrarre un numero crescente di utenti. Per poter gestire il flusso massiccio di scambio di informazioni e dati, Airbnb e gli altri colossi della Silicon Valley stanno affinando metriche reputazionali capaci di convertire la fiducia in affidabilità tra sconosciuti, ossia tra guest e host. In termini puramente sociologici e cari a Pierre Bourdieu, Airbnb rappresenta una pratica di economia digitale della reputazione in cui il capitale simbolico è riconvertito in capitale economico. Il valore economico della reputazione dei singoli utenti viene poi mediato dagli algoritmi, che rappresentano un aspetto cruciale del sistema.

Il potere degli algoritmi

La definizione di algoritmo comprende sia «le procedure codificate, basate su calcoli specifici, per trasformare dati di input in un desiderato output», sia «le potenti entità che controllano, governano e classificano, regolano e informano una grande varietà di attività, dagli scambi commerciali alla presentazione di notizie» (cfr. Gillespie, 2014). Gli studi nel campo della scienza, tecnologia e società (STS) evidenziano il ruolo dell’invisibilità nei processi di classificazione che ordinano le nostre interazioni e il modo in cui tale invisibilità viene «resa visibile da alcuni attori in circostanze specifiche» (Musiani, 2013). Nel settore dei servizi digitali, l’innovazione risiede nel riconoscere l’importanza, non solo a chi produce e possiede i dati, ma soprattutto a chi è in grado di renderli intellegibili in una rete.

Tornando quindi al caso di Airbnb, i superhost possiedono determinate caratteristiche: portano a termine almeno dieci viaggi in un anno nel loro alloggio, hanno un tasso di risposta che non scende al di sotto del 90%, almeno l’80% delle recensioni ha 5 stelle, infine cancellano raramente una prenotazione. Sono dunque degli host esperti a cui viene affibbiato un badge identificativo e vengono applicati i termini e le condizioni del programma superhost dalla piattaforma. Gli algoritmi che elaborano tali attività sono dunque meccanismi di potere per coloro che intendono ottenere quel badge: saranno gli stessi utenti a interagire con l’algoritmo e a costruire il loro profilo, massimizzando in tal modo i profitti dei lori annunci.

All’interno della sfera digitale e, in particolare, nelle piattaforme di sharing, il meccanismo di riproduzione sociale pare essere affidato a metriche di reputazione, tramite il sistema di rating e recensioni, e a strumenti computazionali come gli algoritmi. I dati che rappresentano la nostra vita sociale, così come le relazioni e interazioni che si creano tra utenti su Airbnb, divengono mercificate al fine di accrescere i guadagni per un numero ristretto di host, come per i multiproprietari di alloggi (Morozov, 2016) e arricchire grandi player della sharing economy. Il fatto stesso che Airbnb “gratifichi” i suoi superhost, conferendo loro maggior riconoscimento, affidabilità e visibilità, dimostra l’arbitrarietà di questo meccanismo.

I monopoli abilitanti e la conquista del mercato

Le piattaforme come Airbnb che utilizzano metriche di valutazione algoritmiche, sistemi di feedback e recensioni, sono market-place digitali business oriented. Nello specifico, la competizione di mercato si sviluppa quindi su due livelli: tra gli utenti di una piattaforma e tra piattaforme che offrono servizi simili.

La capacità di assumere una posizione di dominio all’interno del mercato da parte di alcuni big players risiede nella forza degli investimenti finanziari, nel carattere disruptive del loro prodotto e nella capacità di saper ‘colonizzare’ per primi l’immaginario economico. Questo lavoro di produzione discorsiva genera una sovrapposizione tra il mercato di riferimento e gli attori chiave. Il ruolo monopolistico di queste aziende si dispiega quindi su due livelli, uno materiale e l’altro immateriale, in una logica circolare. Queste piattaforme assumono, quindi, il ruolo di monopoli abilitanti. Per il venture capitalist Peter Thiel (2014), uno degli aspetti positivi è la scomparsa della competizione, che permette a queste piattaforme di concentrarsi sulle scelte etiche del proprio business, senza dover trovare forzatamente dei compromessi tra sostenibilità economica e ambientale e giustizia sociale. Invece, un’altra modalità di creazione del monopolio si verifica con l’acquisto diretto dei competitor. Nel primo caso, ad esempio, l’espansione di Uber all’interno del settore della food-delivery, in un momento in cui l’esplosione del caso Foodora ha squarciato il velo sulle condizioni dei lavoratori nella SE in Italia, si profila come la creazione di un monopolio abilitante nell’ambito del trasporto che trasversalmente interseca diversi settori economici (cfr. Serafini, 2016). Dal car sharing B2P a quello P2P (Uber pop in Italia è vietato) passando dalla consegna del cibo in bici ai trasporti su gomma con tir senza conducente, Uber sembra puntare a diventare nei prossimi anni il provider di riferimento dei trasporti in diversi settori. Questo processo trasformerebbe di fatto Uber in un monopolio abilitante (forse lo è già), che ha la capacità di muoversi velocemente in diversi contesti territoriali e regimi fiscali. L’altra strategia che passa dall’acquisizione dei diretti competitor può essere descritta attraverso la recente acquisizione di PizzaBo, startup bolognese che operava nel campo delle consegne di cibo a domicilio. A inizio 2015 Rocket Internet, holding berlinese quotata alla Borsa di Francoforte, acquista per 51 milioni di euro PizzaBo, registrando uno degli investimenti più significativi nel panorama startup italiano. Dopo circa un anno però, nel febbraio 2016, Rocket Internet annuncia la vendita della stessa startup a uno dei suoi diretti competitor in Italia, Just Eat, che per motivi di ordine tecnico e gestionale ha deciso di chiudere PizzaBo integrandone il sistema e parte dei dipendenti.

La capacità di fagocitare parte dell’ecosistema si configura, quindi, come pratica di creazione del monopolio abilitante transitando verso una logica in cui il mercato opera solo attraverso pochissime piattaforme che ne garantiscono l’accesso e il funzionamento.

Tendenze emergenti: sfruttamento del lavoro indipendente e platform cooperativism

Lavoro autonomo, povertà e consegne a domicilio

Secondo un recente report del McKinsey Global Institute, 162 milioni di persone in Europa e negli Stati Uniti, ovvero tra il 20% e il 30% della popolazione in età lavorativa, è impegnato in qualche forma di lavoro indipendente (Manyika et al., 2016). Questo studio categorizza i lavoratori autonomi in quattro segmenti: il primo è definito dai free agents, ovvero coloro che scelgono attivamente il lavoro indipendente da cui traggono il loro reddito primario, come nel caso dei superhost; il secondo sono i casual earners, che svolgono per scelta un lavoro autonomo come forma di reddito integrativo, ad esempio i giovani riders di Foodora. Gli altri due segmenti sono costituiti dai reluctants, ovvero da persone che vivono di lavoro indipendente ma preferirebbero svolgere un lavoro tradizionale, ad esempio i taxisti di Uber espulsi dal mercato del lavoro tradizionale, e infine i financially strapped, che rincorrono lavori indipendenti senza i quali non potrebbero vivere. Il 56% (casual earners + financially strapped) ricorre al lavoro indipendente come forma di integrazione al reddito:

Il lavoro indipendente è in rapida evoluzione, dal momento che le piattaforme digitali creano mercati efficienti su larga scala i quali facilitano i collegamenti diretti e in tempo reale tra i clienti che hanno bisogno di un servizio e i lavoratori disposti a fornire tale servizio. (Manyika et al., 2016)

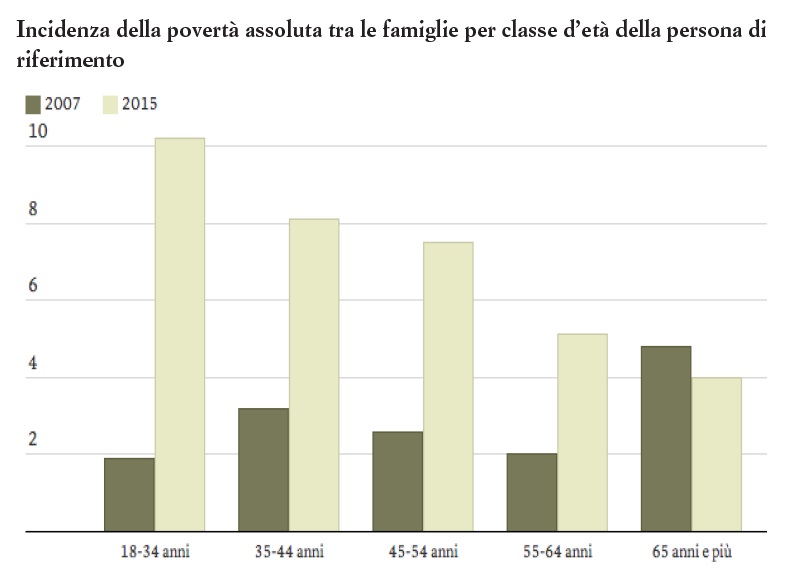

Per comprendere come questa prospettiva si declina nel caso italiano, risulta interessante integrare ai dati precedenti quelli prodotti dalla Caritas Italiana nel Rapporto sulla Povertà ed Esclusione Sociale in Italia 2016.

Fonte: Caritas Italiana (2016).

Come si vede dal grafico in fig. 2, l’incidenza della povertà assoluta per classe d’età inverte la tendenza a cavallo tra il 2007 e il 2015. Oggi in Italia, degli oltre 4,5 milioni di poveri totali, il 46,6% risulta essere under-34. Questa panoramica torna utile per l’analisi della protesta dei riders di Foodora, app di consegna del cibo a domicilio, esplosa nell’ottobre 2016 a Torino. I collaboratori a chiamata (cosi sono definiti i riders dall’azienda) hanno dichiarato lo stato di agitazione per protestare contro il cambiamento delle condizioni contrattuali che prevedeva il passaggio da un pagamento orario a quello a cottimo. La protesta, che poi si è allargata anche ai lavoratori di Milano, pone sul tavolo una questione centrale e ancora irrisolta, ovvero come inquadrare le persone che lavorano attraverso una piattaforma e quali sono le tutele che devono essere garantite. Il sistema di consegne di Foodora funziona attraverso un algoritmo che monitora costantemente il lavoro dei riders: tempo impiegato per percorrere il tragitto, velocità media e tempo di consegna presso il cliente. In base a questi e altri parametri, l’algoritmo quando riceve una richiesta di consegna seleziona il miglior candidato tra i riders notificandogli la consegna da effettuare tramite l’applicazione. Allo stesso modo, i ristoratori sono muniti di un’applicazione attraverso la quale ricevono la richiesta di cibo che poi consegnano al rider che aspetta di partire.

Quando è esplosa la protesta, sia ai riders che ai ristoratori che hanno solidarizzato con loro è stata bloccata l’applicazione, ovvero non comparivano più consegne da ricevere ed effettuare. Non è stato necessario licenziare nessuna persona, ma semplicemente oscurare il profilo dalla piattaforma, così che l’algoritmo non potesse sceglierlo. Questi casi mostrano come la precarietà dei vissuti personali e lavorativi dei riders si combina con la flessibilità offerta dall’on-demand economy in un mix che genera nuove forme di lavoro a cottimo e sfruttamento senza diritti attraverso il potere abilitante dalle piattaforme digitali. Questioni che la proposta di legge italiana Sharing Act che disciplina il lavoro delle piattaforme non regolamenta ancora in modo chiaro (cfr. Luise, 2016).

Platform cooperativism

In questo scenario fumoso e dai confini poco definiti, emergono delle pratiche di resistenza e di trasgressione al modello corporativo della SE, così come descritto nel caso di Airbnb. Trebor Scholz, con un suo post su Medium dal titolo “Platform Cooperativism Vs Sharing Economy”, già nel dicembre 2014 aveva lanciato una fortunata riflessione in ambito sia accademico che pubblico sul ruolo del cooperativismo all’interno della SE:

Invece del conto alla rovescia verso l’apocalisse del prossimo mese, mettiamo in pratica l’idea di cooperative di proprietà dei lavoratori usando le app di ride ordering in modo più plausibile. Le cooperative si trovano ad affrontare una grande quantità di sfide sia sul livello di concorrenza da parte di operatori dominanti come Uber, sia in termini di sensibilizzazione del pubblico, distribuzione del lavoro e per i livelli salariali. (Scholz, 2014)

Le vessazioni che i lavoratori della SE hanno subito nel corso del tempo, soprattutto in quei paesi come gli Stati Uniti in cui il fenomeno si è sviluppato prima e con maggiore dirompenza, hanno determinato lo sviluppo di iniziative economiche in cui fossero rispettati i diritti dei lavoratori. Potremmo inquadrare il platform cooperativism come quel fenomeno dove le piattaforme sono ripensate alla luce dei valori cooperativistici che Scholz definisce come: proprietà collettiva, controllo democratico del business attraverso una mission che si radichi in un’etica del lavoro, assicurazione sulla salute, fondi pensionistici e maggior dignità (Scholz, 2016). Le esperienze che potremmo citare sono tante e in settori differenti, a dimostrazione della trasversalità del fenomeno. Fairmondo, global online-marketplace lanciato in Germania nel 2013, oppure Stocky – sito di stock di foto – o Juno, che destina il 50% dei suoi ricavati ai conducenti iscritti alla piattaforma. Le varie esperienze di platform cooperativism si basano, infatti, sul principio di redistribuzione e proprietà condivisa. I lavoratori, per sottrarsi alle emergenti forme di sfruttamento e condividere i rischi legati alla propria attività lavorativa, decidono di creare delle piattaforme condividendone la proprietà. I ricavi generati dalla piattaforma vengono poi redistribuiti con modalità stabilite in modo collegiale tra i lavoratori. Questo sistema da un lato permette ai lavoratori di guadagnare dal proprio lavoro sulla piattaforma e di ricevere allo stesso tempo i dividendi del fatturato della piattaforma; dall’altro permette di condividere i rischi attraverso assicurazioni collettive.

Nel novembre 2016 si è tenuta a New York la conferenza “Building the Cooperative Internet”, in cui esperti del fenomeno provenienti da tutto il mondo si sono confrontati sulle diverse forme che questo fenomeno sta assumendo e quali pratiche i lavoratori utilizzano per lottare contro l’estrazione del valore economico dal proprio lavoro. Queste esperienze promuovono la costruzione di un sistema economico e sociale sostenibile, basato su valori quali la condivisione, la redistribuzione, la giustizia sociale. Tali iniziative, però, si rivolgono al mercato e piattaforme come Fairmondo, Juno e Stocky devono confrontarsi con quei big players dai cui vogliono differenziarsi. Inseriti all’interno di un sistema competitivo, il rischio è che queste piattaforme non riescano a generare una sostenibilità economica perché schiacciate dal potere economico dei monopoli abilitanti, nonostante il loro grande valore etico e politico. Emerge dunque una configurazione per cui i monopoli abilitanti dominano gran parte del mercato, mentre gli operatori che promuovono un approccio alternativo agiscono negli spazi ‘interstiziali’ del sistema.

In conclusione, questa riflessione critica sulla SE si dispiega oltre una visione fumosa, celebrativa e acritica del fenomeno. Una proiezione che sembra essere, in realtà, largamente condivisa sia dagli attori economico-politici che da un pubblico più ampio. Come descritto, la SE è un fenomeno complesso che include pratiche non-profit rivolte verso un benessere collettivo e pratiche for-profit il cui obiettivo è l’estrazione di valore economico. Le esperienze di lotta contro le nuove forme di sfruttamento e le pratiche cooperativistiche emergenti, segnalano l’esigenza di agire non solo sulla dimensione fiscale e normativa, ma di riconoscere e potenziare il progetto politico che si cela dietro queste pratiche bottom-up.

Tenendo insieme le nozioni teoriche presentate e la costellazione di pratiche e di attori descritte, citiamo le parole di Piero Dominici, che indicano un’alternativa alle derive della SE:

L’errore di fondo è quello di voler gestire (=controllare) l’economia della condivisione (Sharing Economy) senza aver immaginato e compreso fino in fondo la società della condivisione (Sharing Society). La Rete crea un nuovo ecosistema della comunicazione ma, pur ridefinendo lo spazio del sapere, non può garantire, in sé e per sé, orizzontalità o relazioni più simmetriche. La differenza, ancora una volta, è nelle persone e negli utilizzi che si fanno della tecnologia, al di là dei tanti interessi in gioco. (Dominici, 2016)

Per approfondire:

- Anderson, C., The long tail: how endless choice is creating unlimited demand. Random House, New York, 2007.

- Arvidsson A. e Delfanti, A., Introduzione ai media digitali, Il Mulino, Bologna, 2013.

- Caritas Italiana, Vasi comunicati. Rapporto 2016 su povertà ed esclusione sociale in Italia e alle porte dell’Europa, Roma, 2016.

- Coleman J.S., Foundation of Social Theory, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1990.

- Dominici P., L’errore di voler gestire la #SharingEconomy senza aver immaginato e compreso la #SharingSociety, “Tech Economy”, 8 giugno 2016.

- Eccheli M., Otto, il camion di Uber effettua la sua prima consegna senza pilota: sono 50.000 lattine di birra, “La Stampa”, 27 ottobre 2016.

- Gandini A., The Reputation Economy: Understanding Knowledge Work in Digital Society, Palgrave, Londra, 2016.

- Gillespie T., The Relevance of Algorithms, in Gillespie T., Boczkowski P.J., Foot K.A., Media Technologies. Essays on Communication, Materiality and Society, MIT Press, Cambridge, Mass., 2014.

- Hamari J., Sjöklint M., Ukkonen, A., The sharing economy: Why people participate in collaborative consumption, in “Journal of the Association for Information Science and Technology”, vol. 67 n. 9, 2015.

- Luise V., Oltre l’hype della sharing economy: normalizzazione dell’innovazione e piattaforme come beni comuni, in “Futuri”, n. 7, 2016.

- Manyika J., Lund S., Bughin J., Robinson K., Mischke J., Mahajan D., Independent work: Choice, necessity and the gig economy, McKinsey Global Institute, ottobre 2016.

- Masters B. e Thiel P., Zero to one: notes on start ups, or how to build the future. Random House, New York, 2014.

- Micheletti M., La svolta dei consumatori nella responsabilità politica e nella cittadinanza, in “Partecipazione e Conflitto” n. 3, 2009.

- Morozov E., Silicon Valley: i Signori del Silicio. Codice Edizioni, 2016.

- Musiani F., Governance e algoritmi. Immersi nei dati, “Doppio Zero”, 15 ottobre 2013.

- Pais I. e Provasi G., Sharing Economy: A Step towards the Re-Embeddedness of the Economy?, in “Stato e mercato”, vol. 35 n. 3, 2015.

- Scholz T., Platform Cooperativism. Challenging the Corporate Sharing Economy, “Medium”, 5 dicembre 2014.

- Schor J., Debating the sharing economy, “Great Transition Initiative”, ottobre 2014.

- Serafini E., Rivoluione Uber: da oggi consegna cibo a domicilio e sfida Foodora, “Linkiesta.it”, 26 ottobre 2016.

- Sundararajan A., The Sharing Economy: The End of Employment and the Rise of Crowd-Based Capitalism, MIT Press, Cambridge, Mass., 2016.

- Troxler P. e Wolf P., Bending the Rules. The Fab Lab Innovation Ecology, paper presentato all’11° Convegno Internazionale CINet, Zurigo, Svizzera, settembre 2010.

[1] «[A]i modelli imprenditoriali in cui le attività sono facilitate da piattaforme di collaborazione che creano un mercato aperto per l’uso temporaneo di beni o servizi spesso forniti da privati. L’economia collaborativa coinvolge tre categorie di soggetti: i) i prestatori di servizi che condividono beni, risorse, tempo e/o competenze e possono essere sia privati che offrono servizi su base occasionale (“pari”) sia prestatori di servizi nell’ambito della loro capacità professionale (“prestatori di servizi professionali”); ii) gli utenti di tali servizi; e iii) gli intermediari che mettono in comunicazione – attraverso una piattaforma online – i prestatori e utenti e che agevolano le transazioni tra di essi (“piattaforme di collaborazione”). Le transazioni dell’economia collaborativa generalmente non comportano un trasferimento di proprietà e possono essere effettuate a scopo di lucro o senza scopo di lucro». (Commissione europea, 2016)