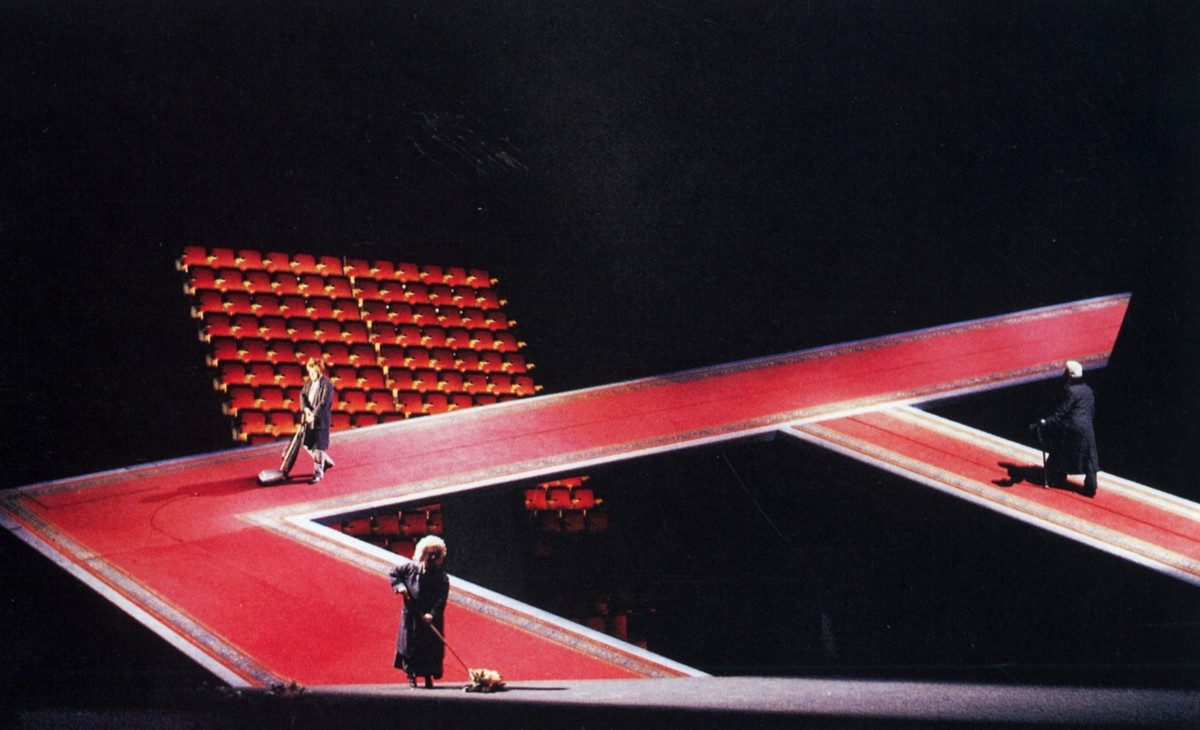

Foto di scena da Il caso Makrupulos di Leoš Janáček basato sull’omonima pièce di Karel Čapek, regia di Luca Ronconi. Prima rappresentazione al Teatro Regio di Torino, 9 dicembre 1993.

Il caso Makropulos

Morire è senz’altro una seccatura, almeno per chi scrive. Ma l’alternativa, cioè una vita illimitata, è forse preferibile? Per nulla, secondo Bernard Williams, il cui lavoro abbiamo deciso di utilizzare come punto di partenza per alcune riflessioni altamente speculative sul nostro – strano? bizzarro? glorioso? – futuro post-umano. Ci ispireremo solo vagamente al lavoro di Williams, in particolare concentrandoci sull’idea di noia e su quella di identità individuale. Partiamo da una rapida rilettura di alcune parti del celebre articolo di Williams, The Makropulos case: reflections on the tedium of immortality (Williams, 1973). Il saggio è stato smontato e rimontato più volte, ma qui ci limiteremo a riassumere alcuni punti di interesse su cui vorremmo lavorare nel presente scritto (cfr. Pereira e Timmerman, 2020).

Secondo Williams l’immortalità, ossia uno stato di cose per cui l’uomo non deve e non può morire, toglierebbe ogni significato all’esistenza; la morte è ciò che dà senso all’esistenza – un’approccio che risale per lo meno ad Heidegger e all’esistenzialismo. L’immortalità sarebbe dunque una condizione intollerabile. Come è noto il titolo dell’articolo di Williams si ispira alla celebre pièce di Karel Čapek, che narra le vicende di Elina Makropulos. La donna è figlia di un medico di corte di un imperatore del XVI secolo, che ha testato su di lei l’elisir di lunga vita. All’età di 342 anni, Elina Makropulos ha raggiunto un livello tale di freddezza, di distacco e di indifferenza verso la vita da rifiutarsi di assumere per l’ennesima volta l’elisir e lasciarsi morire. In realtà 342 anni non sembrano poi così tanti, sarebbero appena sufficienti a esaurire la quantità di libri comprati e messi da parte da chi scrive. Il punto è però un altro: quello che Williams dice a chiare lettere è che non avremmo una buona ragione per vivere eternamente una vita umana. Nessun riferimento viene fatto ovviamente a un’eventuale condizione post-umana, sulla quale invece lavoreremo noi.

La nozione di noia di cui parla Williams sembra essere diversa dal tipico tedio di una piovosa domenica pomeriggio e pare essere legata invece ad aspetti di tipo caratteriale, cioè alla struttura stessa dell’esistenza umana. Gli individui sono o sarebbero dotati di un particolare carattere più o meno unico. Ne consegue che tutto ciò che avrebbe senso per un certo carattere, attività, interessi e così via, finirebbe con l’esaurirsi dopo un periodo sufficientemente lungo facendo sprofondare l’individuo in questione in uno stato di noia inimmaginabile. L’alternativa sarebbe ugualmente poco appetibile. Mutare, lentamente o velocemente, personalità, e con essa interessi, gusti e persino valori, finirebbe per “fluidificare” il soggetto, togliendogli ogni carattere d’individualità e trasformandolo in una sorta di fenomeno naturale invece che in una persona. Vivendo abbastanza a lungo finiremmo per diventare tutto e il contrario di tutto, puritani e libertini, sadici e misericordiosi, per sempre.

È quello che Williams chiama “il modello di Tiresia” riferendosi all’omonimo indovino della mitologia greca che trascorse dieci anni come donna per poi tornare a essere uomo. L’immortalità ci trasformerebbe in “Tiresia al cubo”, e ci priverebbe della possibilità di avere un carattere e un’identità. Un ente privo d’identità personale non potrebbe che essere classificato più o meno come un fenomeno. Nemmeno una vita dedicata alla speculazione filosofica sembrerebbe soddisfacente per Williams, in quanto l’assorbimento totale in un’attività, per quanto piacevole o soddisfacente, condurrebbe comunque alla perdita di identità. Perché si possa parlare di una persona immortale ci dovrebbe essere comunque un livello minimo di distacco, di separazione ontologica tra individuo e attività che garantisca l’identità personale.