Introduzione – Anatomia dell’incertezza: il futuro nella voce dei demografi italiani

Carolina Facioni: Professor Strozza, in questi ultimi anni – ma, in particolare, in questi ultimi mesi – il tema delle migrazioni sta acquisendo in Europa una crescente centralità, non soltanto nel nostro Paese. La mia impressione (non so se la condivide) è che le tante sfumature di questo complesso fenomeno possano forse essere più chiare se inquadrate sotto un profilo storico. Potremmo comprendere meglio le migrazioni di oggi (in Italia, nel resto d’Europa; forse anche in altri punti caldi del mondo) se capissimo le differenze tra “chi” emigrava – e “come”, “dove” e “perché” – venti-trent’anni fa, rispetto a “chi” emigra – e “come” “dove” e “perché” – oggi?

Salvatore Strozza: Svariate sono le ragioni che hanno spinto in passato e spingono tuttora le persone a migrare. Senza contare che accanto a una motivazione principale spesso ce ne sono altre che contribuiscono a livello individuale e familiare a prendere la decisione non certo facile di lasciare la propria terra e i propri cari per cercare fortuna altrove. La ricerca di un lavoro o di un lavoro migliore, il ricongiungimento ai propri familiari già emigrati e la volontà di sfuggire a guerre, persecuzioni politiche, etniche o razziali, nonché carestie e calamità ambientali e climatiche sono probabilmente le cause nettamente più frequenti delle migrazioni internazionali. Anche restringendo il nostro orizzonte agli ultimi trent’anni è possibile rintracciare nei flussi migratori che hanno interessato l’Europa e, in particolare, l’Italia tutte queste tipologie di migranti, con una composizione variabile nei diversi periodi. È proprio nei primi anni Novanta che hanno ripreso corpo le migrazioni est-ovest interne al continente europeo, con origine nei paesi ex comunisti dell’Europa centrale e orientale e destinazione in quelli dell’Europa occidentale. Flussi che per diversi decenni erano stati congelati dietro la Cortina di Ferro (unica eccezione l’ex Iugoslavia) e che con il crollo del Muro di Berlino hanno ripreso vigore e superato per importanza le migrazioni sud-nord aventi origine nei paesi meno sviluppati del Pianeta. Accanto alle migrazioni economiche esplicite o camuffate, nel primo quinquennio degli anni Novanta sono state rilevanti anche quelle di persone di origine tedesca (Aussiedler) dirette verso la Germania riunificata e soprattutto le migrazioni di profughi in fuga dalle guerre nei Balcani e in alcune regioni dell’ex Unione sovietica. Davvero eccezionale per rapidità e intensità è stata l’emorragia migratoria sperimentata dall’Albania a causa della crisi politica, economica e sociale in cui era caduto il paese dopo la fine del regime comunista, amplificata successivamente dal fallimento finanziario del 1997. Grecia e Italia sono stati i due paesi di destinazione. Sulle coste pugliesi arrivarono nel corso del 1991 circa 40-50mila albanesi (le foto del mercantile Vlora con a bordo 20mila persone hanno fatto il giro del mondo), una parte fu distribuita tra le province italiane e un’altra parte rimpatriata. In migliaia richiesero lo status di rifugiato che solo in pochissimi casi fu concesso. Ma il flusso non si arrestò e annualmente continuarono ad arrivare decine di migliaia di albanesi, un’immigrazione silenziosa, lontana dal clamore delle cronache, che a seguito delle ripetute regolarizzazioni ha portato la comunità albanese residente in Italia a sfiorare le 500.000 persone e a collocarsi al secondo posto tra le nazionalità straniere più numerose ad inizio 2015. Sempre nei primi anni Novanta furono inoltre concessi dal nostro Paese circa 40mila permessi di soggiorno per lavoro straordinario a cittadini della ex Iugoslavia (provvedimenti specifici furono presi anche i cittadini somali). Nonostante la vicinanza geografica, la gran parte dei profughi da questa regione fu però accolta nei paesi dell’Europa occidentale e settentrionale, dove tra l’altro c’erano già colonie numerose di iugoslavi formatesi a seguito degli accordi bilaterali che il maresciallo Tito aveva stipulato con i principali paesi europei di accoglimento negli anni definiti delle politiche attive di reclutamento di forza lavoro (anni Cinquanta e Sessanta).

Nel periodo 2001-2011, cioè nell’intervallo tra gli ultimi due censimenti della popolazione, si stima un’immigrazione netta in Italia non troppo lontana dai 3 milioni di persone, provenienti soprattutto dai paesi dell’Europa centrale e orientale (sia interni che esterni all’Unione europea), ma anche dal Nord-Africa e dall’Asia centrale e meridionale, in misura minore dall’Africa sub-sahariana e dall’America Latina. Un’immigrazione complessa e articolata per origini e caratteristiche, dovuta nella stragrande maggioranza dei casi a motivi di lavoro e di ricongiungimento familiare. Un’immigrazione che si è realizzata senza quella risonanza mediatica che invece hanno avuto negli ultimi 5 anni i frequenti e numerosi approdi sulle coste italiane di stranieri arrivati sulle carrette del mare spesso alla deriva e soccorsi dalla Marina militare italiana o dalle imbarcazioni dell’Agenzia Frontex. Arrivi che hanno raggiunto una numerosità mai registrata in passato (oltre 320.000 persone sbarcate nel biennio 2014-2015) e conseguenza almeno in parte delle primavere arabe e dei conflitti che tuttora incendiano il Nord-Africa, il Medio-Oriente e diversi paesi dell’Africa sub-sahariana.

F.: Alcuni anni fa (nel 2009) ho preso parte a una bella ricerca della “Sapienza” sulla comunità cinese di Roma (Pitrone, Martire, Fazzi, 2012). Una delle impressioni più forti che ne ho ricevuto è stato l’atteggiamento di grande fierezza di queste persone che, coraggiosamente, avevano lasciato il loro Paese per l’Italia. L’ottica “manageriale”, orgogliosamente sottolineata da molti intervistati, con cui avevano affrontato una (durissima) impresa di questo tipo, mi ha convinta che non ci sia un solo tipo di migrazione, né un solo tipo di emigrato. Pensando allo specifico caso italiano, ha tratto una conclusione simile, nella sua esperienza di ricerca? Se sì, può parlarcene?

S.: Senza dubbio molteplici sono le storie personali, le motivazioni e le aspettative degli immigrati. Già la semplice distinzione per cittadinanza ci consente di apprezzare l’articolazione del complesso universo della presenza straniera in Italia. Romeni, Albanesi e Marocchini formano i tre gruppi nazionali più numerosi, con rispettivamente il 22, il 10 e il 9% del totale degli stranieri che a inizio 2014 risiedono sul territorio italiano. Occorrono però le prime cinque cittadinanze per raggiungere il 50% e le prime 16 per cogliere il 75% del totale dei residenti stranieri. Una eterogeneità delle origini che fa dell’Italia uno degli esempi tipici della globalizzazione delle migrazioni, con una frammentazione delle presenze certamente maggiore di quella che è possibile osservare tra gli immigrati che vivono nei più tradizionali paesi europei di accoglimento (Germania, Francia, Svizzera, Belgio e Svezia). All’ampio ventaglio di cittadinanze corrispondono spesso differenti caratteristiche demografiche, sociali e/o migratorie, nonché modelli insediativi, livelli di radicamento e/o comportamenti socio-economici specifichi. Ad esempio, i Senegalesi, le comunità Nordafricane e quelle del sub-continente indiano sono a evidente prevalenza maschile, mentre i gruppi Esteuropei, Latinoamericani, nonché i Filippini sono a chiara predominanza femminile. Ma il genere non basta per sintetizzare le differenze. L’immigrazione filippina, che ha origine ultratrentennale, ha riguardato donne giovani per lo più insediatesi nelle grandi città e concentrate nell’attività di collaborazione domestica, donne che hanno fatto da apripista per l’arrivo dei familiari maschi collocati, quantomeno all’inizio della loro esperienza migratoria, per lo più in altre attività rientranti nel comparto dei servizi alle famiglie. L’immigrazione ucraina è diventata rilevante solo nel decennio passato e ha riguardato quasi esclusivamente donne di mezza età dedite ai servizi di sorveglianza e cura di anziani e ammalati, con una presenza in origine concentrata in Campania e comunque diffusa anche nelle realtà di medie e piccole dimensioni demografiche. Si tratta di due esempi che si aggiungono a quello dei cinesi e che costituiscono solo una minima parte del caleidoscopio dell’immigrazione in Italia.

F.: In molti suoi scritti viene sottolineato come l’afflusso di stranieri (si tratta pressoché sempre di giovani) possa essere di grande aiuto, per non dire risolutivo, nel contrastare una delle emergenze demografiche del nostro Paese, ovvero l’invecchiamento della popolazione. Forse ai nostri lettori può essere di grande utilità capire “i numeri” e le prospettive in tal senso.

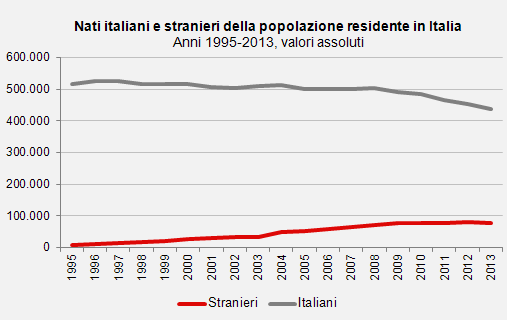

S.: Potremmo dire che l’immigrazione certamente non nuoce all’equilibrio demografico italiano, contrastando la diminuzione della popolazione e rallentando il suo processo di invecchiamento a breve e medio termine. Questo in sintesi è quanto era emerso da una ricerca di alcuni anni fa realizzata in collaborazione con il professor Giuseppe Gesano. L’immigrazione straniera particolarmente numerosa e inaspettata nel periodo 2001-2009 aveva fatto crescere la popolazione residente in Italia di circa 2,6 milioni, nonostante che nello stesso intervallo di tempo il numero dei decessi avesse superato quello delle nascite di quasi 100 mila unità. Più in dettaglio, la popolazione di cittadinanza italiana, a causa del suo saldo naturale negativo sarebbe calata di più di 600 mila persone in mancanza d’immigrazioni, e il debole contributo degli stranieri già residenti all’inizio del periodo (caratterizzati invece da un vivace saldo naturale positivo) avrebbe contenuto la perdita complessiva in 440 mila unità. Gli immigrati non solo hanno fatto aumentare la popolazione direttamente con il loro arrivo, ma hanno anche contribuito indirettamente alla crescita demografica tramite un saldo naturale ampiamente positivo dovuto ai figli che hanno messo al mondo in Italia, sia di cittadinanza straniera sia italiani dalla nascita in quanto figli di coppie miste.

L’impatto dell’immigrazione sulla struttura della popolazione residente in Italia si è concentrato – come atteso – soprattutto sulle età lavorative più giovani (20-44 anni), la cui diminuzione in termini percentuali è stata contenuta di 1,1 punti percentuali grazie alle immigrazioni. Invece l’aumento della quota di popolazione anziana (65 anni e più), che sarebbe stato di 2,5 punti percentuali in assenza di nuove immigrazioni, si è ridotto a 1,7 punti, con un evidente effetto di rallentamento dell’invecchiamento relativo a seguito dell’immigrazione, almeno nel breve periodo. Volgendo lo sguardo al futuro, si notava come in assenza di immigrazione la popolazione residente in Italia si ridurrebbe a 51 milioni entro il 2051, e la quota di anziani salirebbe al 38%. Se invece si cercasse di contenere l’invecchiamento intorno all’attuale 20% della popolazione il saldo migratorio annuo dovrebbe variare tra i 500 mila e 1,5 milioni, con un effetto dirompente sull’ammontare della popolazione e una quota di stranieri che arriverebbe al 43%. Appare quindi evidente che agire solo sull’immigrazione per contrastare l’invecchiamento della popolazione porta a ipotesi assurde sull’entità dei flussi da ammettere ogni anno, con insuperabili problemi di accoglimento e d’integrazione economica e sociale. Probabilmente, l’unica strada per contenere in modo efficace l’invecchiamento della popolazione è quello di contemperare due politiche: favorire la ripresa della fecondità e ammettere un certo numero di immigrati ogni anno. In tal modo, si può sperare non solo d’avvalersi del contributo economico degli immigrati lavoratori, ma anche di quello demografico che essi possono apportare alla popolazione che li ospita. Per chi volesse approfondire questi argomenti relativamente al caso italiano si consiglia di leggere della rivista Genus il n. 3 del 2011, che contiene oltre al mio contributo, insieme a Gesano, anche quelli di De Santis, Paterno, Billari e Dalla Zuanna, nonché un’introduzione alla tematica di Golini e Moretti.

F.: Relativamente a questo tema, ovvero la migrazione come elemento di contrasto dell’invecchiamento della popolazione, c’è un accordo unanime nella comunità scientifica, oppure no? Faccio riferimento al report dell’Istat pubblicato a gennaio 2016 (dati 2015). Da questo risultavano due elementi importantissimi: ovvero, che dei 488mila bambini nati in Italia nel 2015 (nel complesso, 15.000 in meno rispetto all’anno precedente) il 19,2% è nato da donne straniere (quindi, un apporto decisamente importante). Tuttavia anche per loro si tratta di un dato in calo. Si parla di 5000 nascite in meno rispetto al 2014. Certamente, le donne italiane hanno un tasso di fecondità totale (TFT) di 1,28 figli per donna e hanno in media il primo figlio a 32,2 anni, mentre le donne straniere hanno un TFT di 1,93 figli per donna e hanno il primo figlio a 28,7 anni. Nel tempo, però, anche il TFT delle donne straniere sembra in qualche modo decrescere: il tasso calcolato per le donne straniere nel 2008 era, mi sembra, addirittura di 2,65 figli per donna. Se il trend persistesse, in che modo potremo, a suo parere, mantenere nel tempo quel prezioso effetto di “ringiovanimento” della popolazione, dovuto proprio alla migrazione nel nostro Paese?

S.: Anche gli immigrati che provengono dalle aree meno sviluppate del Pianeta, dove i livelli di fecondità sono nettamente più elevati del paese di destinazione, fanno generalmente registrare, nell’arco della loro vita riproduttiva, un numero medio di figli inferiore a quello delle realtà di origine per effetto della selezione (generalmente provengono dalle aree urbane o più sviluppate del loro paese, dove la fecondità è più bassa), delle difficoltà connesse alla migrazione (lontananza tra partner, condizioni socio-economiche non favorevoli, ecc.) e/o dell’adattamento ai modelli comportamentali della popolazione autoctona. Allo stesso tempo, l’interrelazione tra eventi può determinare nel periodo intorno alla migrazione, in particolare negli anni immediatamente successivi all’arrivo nel paese di destinazione, una propensione a fare figli più elevata soprattutto nel caso dei ricongiungimenti familiari. Questo aspetto si può riflettere sulle misure della fecondità del momento, cioè relative ad alcuni anni di calendario, che possono risentirne fornendo una valutazione del tutto congiunturale dell’intensità del fenomeno. Inoltre, la fecondità degli stranieri è una media ponderata della fecondità, assai variabile, delle differenti cittadinanze presenti con pesi proporzionali alla loro importanza numerica. Appare quindi evidente che valutazioni corrette possano essere fatte solo nel lungo periodo. Anche se negli ultimi vent’anni si è potuto notare come la leggera ripresa del TFT del momento (da 1,1 a 1,4 figli per donna) sia stata dovuta all’aumento del peso delle donne straniere all’interno della popolazione in età riproduttiva per una proporzione prossima alla metà della variazione. Nel lungo periodo non si potrà che immaginare una convergenza dei modelli riproduttivi degli stranieri a quelli degli italiani, con la speranza però che siano messe in campo politiche capaci di favorire sia per gli uni che per gli altri livelli di fecondità non troppo distanti da quello di sostituzione. Il contenimento dell’invecchiamento della popolazione richiederà pertanto la combinazione di una politica pro-natalista, che garantisca la fruizione dei servizi necessari per l’infanzia e la conciliazione per le donne del lavoro fuori casa con la cura dei figli, combinata con una politica migratoria e di integrazione attenta alle necessità del mercato del lavoro e delle famiglie degli italiani e degli immigrati, nonché alle esigenze di protezione umanitaria dei profughi e dei richiedenti asilo.

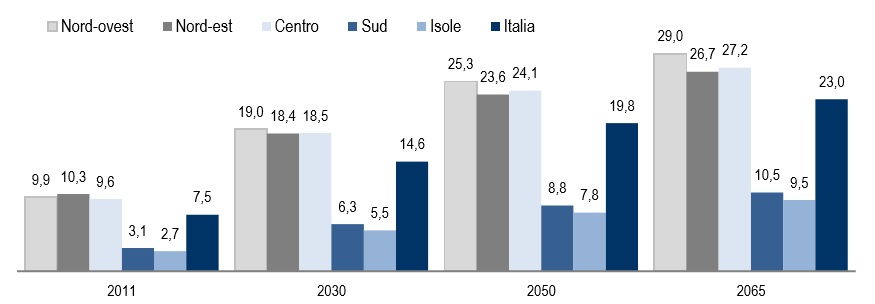

Previsioni di incidenza della popolazione residente straniera sul totale della popolazione residente, per ripartizione geografica (valori percentuali). Fonte: ISTAT

F.: La mia sensazione è che dietro ogni situazione di pacifica convivenza e di risultante benessere – e quindi, dietro ogni dato che ci parli della presenza o della mancanza di benessere e pacifica convivenza – ci sia una dimensione latente. Quella dimensione si chiama, ne sono convinta, welfare. A suo avviso, cosa manca – se ritiene che manchi, naturalmente – nelle policy attualmente esistenti nel nostro Paese, per realizzare al meglio una società caratterizzata da pacifica convivenza tra culture e benessere? L’incremento dei flussi migratori può mettere in crisi equilibri già raggiunti?

S.: Da un po’ di tempo insisto nel sostenere che sono ormai quasi quarant’anni che l’Italia è diventata anche un paese di immigrazione e la nostra società è da tempo multietnica e multiculturale, con un’accelerazione in tale direzione che dal nuovo Millennio è stata davvero eccezionale. Non rimane pertanto che prenderne atto, prendere coscienza cioè di questo dato di fatto ormai consolidato e incontrovertibile. Questa presa di coscienza avrebbe il significato di spostare il dibattito su cosa fare per costruire una società a bassa conflittualità, capace di garantire integrazione e interazione positiva tra le sue diverse componenti. Si tratta in sostanza di cogliere appieno l’occasione davvero preziosa di avvalersi dell’apporto degli immigrati e dei loro discendenti, cioè dei cosiddetti “nuovi italiani”, per favorire l’innovazione e il progresso del nostro Paese. Prima di tutto servirebbe una legge più liberale sulla cittadinanza, che consenta in tempi più brevi alle famiglie straniere e alle singole persone interessate di diventare italiane. Molto c’è comunque ancora da fare sia nella prima accoglienza sia nel percorso di inserimento economico, sociale e culturale degli stranieri. Per la prima generazione di immigrati dei paesi terzi segnalo, con riguardo agli aspetti lavorativi, la necessità di un effettivo raccordo con gli Stati di origine per il riconoscimento dei titoli di studio, la possibilità di prevedere l’accesso all’impiego pubblico, quantomeno nei settori in cui si registra un deficit di offerta di lavoro nazionale e comunitario, e l’opportunità di garantire la portabilità delle pensioni in caso di ritorno in patria. Per i figli degli immigrati la partita più importante si gioca nella scuola italiana, che deve assicurare parità di accesso alla formazione anche attraverso dispositivi volti a limitare lo svantaggio derivante in primo luogo dalla inadeguata conoscenza della lingua italiana per studiare da parte degli alunni non italofoni. Credo, però, che questa domanda andrebbe posta anche a studiosi di altre discipline, per avere un quadro quanto più possibile articolato ed esaustivo!

F.: Quest’ultima sua considerazione conferma una mia convinzione profonda. Ovvero, che la demografia sia la disciplina che, forse più di tutte le altre, coinvolge, nel suo porre l’accento sulle dinamiche della popolazione, tutte le scienze sociali – e, credo, non solo le scienze sociali. Il suo valore aggiunto consiste (anche) nella sua capacità di aiutare la comunità scientifica, tutta, a porsi le domande giuste. E non solo per quanto riguarda la situazione attuale, ma in prospettiva. A suo parere, in che modo la demografia, e in particolare lo studio delle migrazioni, può aiutare la società – e i decisori – a guardare oltre l’oggi?

S.: Nonostante le vicende dolorosissime dell’ultimo anno e mezzo (gli attentati di Parigi e di Bruxelles), gli studi attuali ci dicono senza dubbio che il futuro dell’Europa non potrà che essere legato a una sempre maggiore interrelazione con i Paesi del bacino del Mediterraneo e con gli altri Paesi Terzi del Sud del Mondo. Questo dovrebbe comportare un impegno sempre maggiore nelle attività diplomatiche internazionali e di cooperazione allo sviluppo, nonché la definizione di strategie su scala europea di reclutamento di forza lavoro e di accoglienza e gestione di profughi e richiedenti asilo. Naturalmente questo sarà possibile solo se i singoli paesi membri dell’Ue saranno disposti a rinunciare ad una parte della loro sovranità nella gestione dei flussi migratori.