Sin dalla fine della guerra civile cinese del 1949, la politica estera statunitense per l’estremo oriente è stata incentrata sul Giappone. Il terrore per una Pax Nipponica incombente sulla regione estremorientale che potesse costringere gli USA a rivedere la propria strategia e presenza nell’area è risultato essere meramente il frutto di calcoli errati dettati dalla corsa alla creazione di imperi informatici (dei quali non se ne aveva ben chiara neppure l’utilità) e affrettate conclusioni tratte da economisti e politologi di ambedue le sponde del Pacifico.

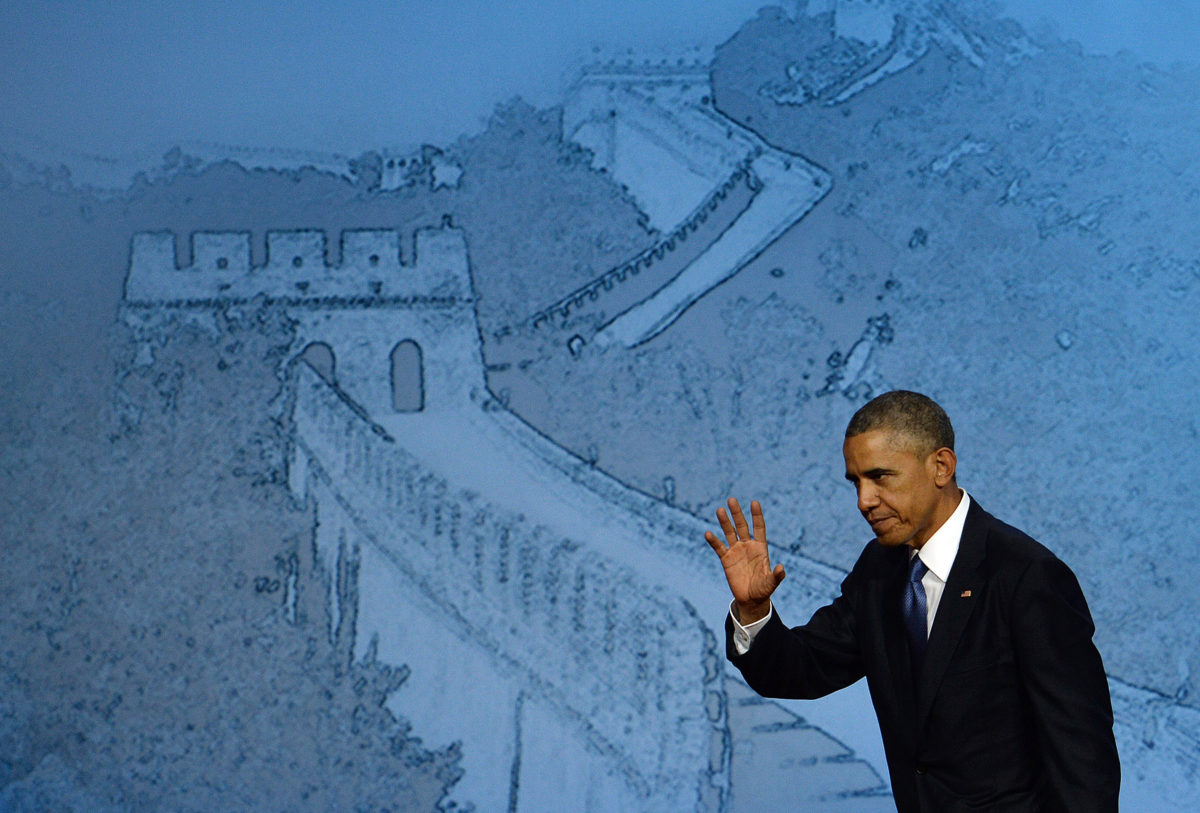

Di recente, la “nippofobia” che serpeggiava tra i corridoi di Washington è stata spodestata da un’altrettanto virulenta “sinofobia”. Una nuova “febbre gialla” che ha colpito i centri del potere decisionale americano e che ha spinto l’amministrazione di Barack Obama a formulare il Pivot to Asia, ovvero la nuova linea guida strategica per la politica estera statunitense intesa a convogliare l’intero arsenale diplomatico, economico e strategico, sia nazionale che alleato, nella regione dell’Asia-Pacifico. Gli americani ormai sono giunti alla conclusione che il futuro ribilanciamento delle forze politiche ed economiche globali si giocherà sullo scacchiere estremorientale.

L’11 dicembre 2001, l’amministrazione Bush e l’economia americana in toto, avevano salutato con entusiasmo l’ingresso della Repubblica Popolare Cinese nell’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO), quasi a sancire la definitiva vittoria del modello economico americano e la tanto decantata “fine della storia” così come intesa da Francis Fukuyama, relegando i fatti dell’11 Settembre a mero rigurgito di un mondo ormai privo di alternative non solo per quanto concerne il modello economico ma lo stesso way of life. Il processo di osmosi venutosi a creare tra le economie di Washington e Pechino favoriva la collocazione dell’esorbitante produzione cinese sul mercato americano e l’acquisto di titoli di Stato americani, ossia del debito americano da parte della Cina, faceva sì che il Tesoro statunitense potesse contenere l’effetto inflattivo.

Le crisi finanziaria prima ed economica poi che dal 2008 hanno afflitto l’economia americana e globale tout court, hanno depauperato questo sistema della sua linfa vitale, ovvero i consumi americani; ciò ha costretto Pechino a guardarsi intorno e a studiare una nuova via anche sul piano interno che le permettesse di collocare la propria produzione anche in un mercato cinese potenziato. È risultato elementare per il Politburo mandarino gettare lo sguardo al di là dei propri confini alla ricerca di nuovi mercati ed è tornata in auge una certa visione “imperiale” che per l’esattezza è sempre stata insita nella stessa cultura cinese; basti pensare allo stesso significato che in cinese mandarino ha il termine Cina – Chung-kuo – che significa Regno di Mezzo, ulteriore conferma di quella centralità che i cinesi conferiscono al proprio Paese nelle relazioni esterne, principalmente regionali ma anche globali.

La nazione cinese ha da sempre dimostrato una comunità d’intenti con radici culturali e storiche antiche che hanno mantenuto unito un Impero millenario che all’epoca in cui in America si firmava la Dichiarazione d’Indipendenza contava già 200 milioni di anime ed era all’avanguardia in tema di produzione agricola, innovazione industriale e standard di vita. Da sempre, le linee guida della politica cinese sono state la sovranità e l’integrità territoriale e la vastità della popolazione quanto dei chilometri quadrati di territorio a gestione mandarina hanno costantemente richiesto sforzi ingenti ai decisori politici al fine di poter garantire la sicurezza in senso lato (interna ed esterna), quanto quella alimentare ed energetica.

E ad oggi sono proprio questi ultimi due i campi in cui gli Stati Uniti si sentono maggiormente minacciati dall’inarrestabile ascesa cinese: l’era delle grandi riforme cinesi è stata inaugurata da Deng Xiaoping nel dicembre del 1978 e a quasi quarant’anni di distanza ha condotto la Repubblica Popolare dove il Partito Comunista Cinese (PCC) certamente auspicava di arrivare, ma che difficilmente riteneva possibile riuscirvi a così stretto giro.

Una crescita costante a due cifre (double digit growth) ha trainato la Cina sulla via della grandezza economica quanto politica, con grande rilancio di Pechino sul palcoscenico internazionale e come challenger alla predominanza di Washington nella propria zona naturale d’azione: la regione dell’Asia-Pacifico.

Il peso politico ed economico cinese è stato già testato tanto dagli americani quanto dai cinesi stessi nei consessi internazionali multilaterali delle Nazioni Unite, del G-20 e dei BRICs. Inoltre, Pechino ha carpito i segreti della entry strategy americana per fare affari con Paesi sul pianeta con i quali non si hanno magari punti in comune, ovvero attraverso la cooperazione allo sviluppo, ma limandone i difetti che hanno portato al fallimento del Washington Consensus. I piani di aggiustamento strutturale (ricette di liberalizzazioni e deregulation che in Paesi affetti da recessioni hanno attirato portfolio investments, chiaramente speculativi, ed impoverito le casse dello Stato e le tasche dei cittadini causando severe inflazioni), l’aiuto legato, le conditionalities, per decenni sono risultati essere conditio sine qua non per l’avallo, da parte delle istituzioni finanziarie internazionali, delle richieste di prestiti avanzate da molteplici Paesi in via di sviluppo. Istituti quali il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale, con il beneplacito del Tesoro americano, hanno imposto la pillola avvelenata degli aggiustamenti strutturali a decine di Paesi che a posteriori avrebbero rinunciato anziché lanciarsi nell’impresa.

L’offerta di Pechino di un aiuto slegato (untied aid), una considerazione del ricevente quale partner e non subalterno, una quantità ingente di liquidità pompata nelle casse dei Paesi con i quali si intendeva “cooperare”, un vero approccio win-win hanno conferito un impronosticabile soft power alla Repubblica Popolare e fatto sì che alla Cina fosse aperta la strada della grandeur internazionale. E Pechino ha letteralmente comprato o preso in affitto secolare svariati territori in giro per il globo, dall’Africa all’America Latina (con buona pace per la dottrina Monroe), dando il “la” se non ad un vero Beijing Consensus quantomeno ad un modello à la Pekin.

Il Partito Comunista Cinese è ben conscio delle necessità insite nella crescita costante e nella sicurezza (in tutte le sue molteplici accezioni) di un Paese che conta 1 miliardo e 400 milioni di abitanti e a differenza dei decisori politici degli altri Paesi di cui consta il Sistema Internazionale, in particolar modo dei governi occidentali, non ha vincoli etico-democratici a cui attenersi. A Pechino sanno perfettamente che tanto l’autosufficienza energetica quanto la sicurezza alimentare sono utopie infrantesi oramai già da un bel po’ e per far fronte a queste esigenze vitali hanno bisogno di giocare la partita su un piano globale.

Al di là delle schermaglie che i due competitors si lanciano in giro per il mondo, il teatro di scontro naturale, fisiologico, resta il Mar Cinese tanto meridionale quanto orientale. La storia ci insegna come ad ogni segno di declino di grandi potenze, Pechino ne ha sempre approfittato, cogliendo in più di un’occasione l’opportunità per accrescere la propria influenza (quando non direttamente i confini del proprio territorio, specialmente in direzione sud). Quando gli americani si ritirarono dal Vietnam, i cinesi ne hanno approfittato per strappare le Isole Paracel a Saigon; sulla scorta del precedente successo hanno replicato l’azione ai danni delle Filippine (occupando Mischief Reef), non appena il trattato tra Washington e Manila per l’utilizzo dell’isola come base militare decadde.

Naturalmente, all’apice dell’agenda estera cinese, se non altro per una questione di prestigio, vi è l’annosa questione dell’indipendenza di Hong Kong. Ed è nel quadro di siffatta importanza sullo scacchiere cinese quanto su quello americano che si intesse la tela di relazioni e frizioni che ha portato lo scorso mese di settembre allo scoppio della cosiddetta Umbrella Revolution.

Per le ragioni sopra citate, la nuova leadership del Partito Comunista Cinese è costratta a lasciarsi alle spalle la fase di ascesa pacifica inaugurata da Deng e con l’obbiettivo di evitare i conflitti internazionali per consentire al Paese di crescere economicamente e militarmente. È proprio in contrapposizione a tale manovra che Washington ha adottato il Pivot to Asia, mentre la realizzazione della Trans Pacific Partnership (TPP), un’area di libero scambio a cavallo del Pacifico che escluderebbe la Repubblica Popolare Cinese dall’accordo, rappresenta una sorta di dichiarazione d’intenti americana, ovvero l’interesse più che mai geopolitico, piuttosto che economico, della Partnership. Siamo dinanzi ad una vera nuova strategia del contenimento come già emersa negli anni della Guerra Fredda.

In questa nuova prospettiva di confronto Est-Ovest, Taiwan ed Hong Kong si posizionano nell’occhio del ciclone. Ma se Taiwan è ancora in aperto conflitto con Pechino soprattutto a livello di leadership politica e pertanto più sensibile alla necessità dell’ombrello di protezione statunitense; Hong Kong invece, tornata nel 1997 sotto la sovranità cinese, dopo 155 anni di colonizzazione britannica (dalla fine della prima guerra dell’oppio nel 1842), è praticamente una città-stato indipendente sia a livello politico, che economico, che giudiziario dalla Cina Mainland, ma che anno dopo anno diventa sempre più cinese e sempre meno indipendente da un punto di visto sistemico. Conosciuta come una delle quattro tigri asiatiche, Hong Kong è da molti dipinta anche culturalmente come il punto dove Oriente ed Occidente si incontrano. Ma soprattutto, Hong Kong è il cash box del sistema capitalistico occidentale sin dal 1949, in completo spregio alla visione comunista al potere a Pechino.

Hong Kong vanta uno status fiscale a dir poco scarsamente regolamentato (in Italia infatti è inserita nella famigerata Black List dei paradisi fiscali), inoltre ricopre il ruolo di investitore privilegiato verso la Cina Mainland (per correggere le disfunzioni dei propri mercati azionari, Pechino ha demandato ad Hong Kong – e Singapore – la raccolta di capitali per le proprie banche). E a riprova dell’interesse che suscita negli investitori di tutto il mondo (siano essi Stati o Multi-National Corporations), annovera la più massiccia presenza di consolati sul territorio (107), molti di più che a New York City (93), sede delle Nazioni Unite.

Facendo breccia nelle crepe insite in un quanto mai conflittuale rapporto tra economia capitalistica e governo autoritario, Washington sta provando a scardinare l’anello debole dell’apparato ideologico/pragmatico cinese facendo leva sulla voglia di rivalsa dei figli e nipoti degli emigrati cinesi cantonesi che all’epoca delle guerre tra gli anni Trenta e Sessanta del Novecento hanno abbandonato la costa sud della Cina per sfuggire all’oppressione comunista. Quando Occupy Hong Kong è venuta alla ribalta, sembrava essere la classica dimostrazione studentesca contro l’autoritarismo cinese, ed invece s’è rivelata essere l’ennesimo dispendioso tentativo di Rivoluzione Colorata di natura chiaramente “occidentale”. La rivolta degli studenti è risultata essere aizzata da svariate cellule dell’intelligence occidentale a riconferma del fermento politico-ideologico dell’area e che gli anglo-americani adottano ancora la politica del Divide et Impera.

Quando Richard Nixon e poi George H. Bush si fecero portatori di istanze favorevoli ad una normalizzazione dei rapporti tra USA e Cina, l’intenzione reale dell’atto andava interpretata attraverso il brocardo “tenersi stretti i propri nemici”. Il confronto Est-Ovest non ha mai praticamente avuto fine e Hong Kong sta ai rapporti sino-americani quanto l’Ucraina sta a quelli russo-americani: campi di battaglia di questo epico conflitto.

Mille anni fa la globalizzazione parlava cinese con la diffusione verso occidente attraverso la Via della Seta di tecniche all’avanguardia quali la stampa, la polvere da sparo e la bussola. Ad oggi le regole del gioco sono cambiate, le necessità degli abitanti di quel mondo che vive al di là dei confini amministrati da Pechino sono ben diverse, ma la Cina ne ha ri-compreso il codice d’accesso e come una mastodontica nave mercantile ha ripreso il mare sulle acque della globalizzazione. Gli Stati Uniti che hanno fatto della globalizzazione un vero e proprio processo politico di governance mondiale hanno dichiarato più o meno apertamente con i fatti di Hong Kong che non permetteranno di certo a Pechino un’ascesa indisturbata.

Per approfondire:

- Campbell K. e Andrews B., Explaining the US Pivot to Asia, Chatham House, Londra, 2013.

- Glaser B.S., Pivot to Asia: Prepare for Unintended Consequences, Center for Strategic and International Studies (CSIS), Washington D.C., 2013.

- Halper S., The Beijing Consensus, Basic Books, New York, 2010.

- Hutton W., Il drago dai piedi d’argilla, Fazi, Roma, 2007.

- Khanna P., I tre imperi, Fazi, Roma, 2009.

- Yergin D., The Quest, Penguin Books, Londra, 2012.